Bericht vom Vintage Computer Festival Europa 3.0

von Frank Dachselt

Zwei Wochen nach dem KC-Clubtreffen stand in diesem Jahr schon das nächste wichtige Ereignis in Sachen historischer Computertechnik auf dem Plan: das Vintage Computer Festival Europa (VCFe). Am 27. und 28. April fand zum nunmehr dritten Mal die europäische Variante des 1997 in Kalifornien entstandenen VCF (www.vintage.org) in den Hallen des ESV München-Ost statt. Wie schon im Vorjahr so habe ich mich auch diesmal zusammen mit Thomas Falk und dessen Bruder Hendrik auf den Weg begeben, um dieses Ereignis mit einigen Schätzen aus unseren Sammlungen zu bereichern.

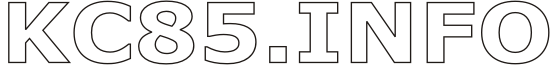

Nachdem wir im Vorjahr eine recht umfangreiche Palette gezeigt hatten, haben wir uns diesmal vom "Material" her etwas beschränkt, um auf diese Weise intensiver auf die einzelnen Ausstellungsstücke eingehen zu können - getreu dem Motto "Weniger ist mehr!". Die erste unserer Ausstellungen bekam den Titel "Lern-, Ausbildungs- und Experimentiersysteme". Dazu haben wir einen Lerncomputer LC80, einen Polycomputer 880 und zwei Varianten des "Mikroprofessor" eingepackt. Wer letzteren nicht kennt, es handelt sich dabei ebenfalls um ein Z80-System, das von Ausstattung und Aufbau sehr dem LC80 ähnelt.

All diesen Systemen gemeinsam ist, daß es sich um Einplatinen-Rechner handelt, die mit äußerst wenig Hardware daherkommen. Es gibt nur wenige KByte ROM und RAM, zur Eingabe wird eine Hexadezimal-Tastatur mit einigen zusätzlichen Funktionstasten und zur Ausgabe eine 6- bis 8-stelligen 7-Segment- Anzeige verwendet. Mehr ist ja zum Kennenlernen eines Prozessorsystems und für erste Experimente auch nicht notwendig. Unnötiger Komfort würde an dieser Stelle nur den Blick auf die wirklich interessanten Dinge versperren.

Der Reiz, den solche Minimalsysteme an sich schon bieten, läßt sich eigentlich nur noch dadurch erhöhen, indem man auf diesen wenigen zur Verfügung stehenden Ressourcen auch noch eine interessante Anwendung zum Laufen bringt. Nach einigen Überlegungen hatten wir uns dafür entschieden, daß diese Anwendung ein Schachprogramm sein sollte. Denn ein Schachprogramm mit 4 KByte ROM und 1 KByte RAM - das hat schon was!

Schließlich ist es uns nach ungezählten Stunden mühsamer Tüftelei tatsächlich gelungen, ein vorhandenes Schachprogramm jeweils so "anzupassen", daß es sowohl auf einem der Mikroprofessoren als auch auf dem Polycomputer läuft. Natürlich entbehrt das Schachspiel damit jegliche heute gewohnte Bequemlichkeit: die Ein- bzw. Ausgabe des aktuellen Zuges erfolgt über Hexadezimaltastatur und 7-Segment-Anzeige (siehe Bild ??). Zum Verfolgen des Schachspiels empfiehlt sich ein "externes" Schachbrett samt Figuren, es sei denn, man nennt ein außerordentlich gutes Gedächtnis sein eigen.

Zu unserer Freude griff die Faszination dieses Experiments auch auf einige der VCFe-Besucher über, die sich dann in einer Partie Schach mit dem Polycomputer zu messen versuchten. Und - man glaubt es kaum: der Polycomputer ist bis heute ungeschlagen!

Bild 1: VCFe 3.0: Bisher ungeschlagen: Polycomputer 880 bei der Eröffnung einer Schachpartie.

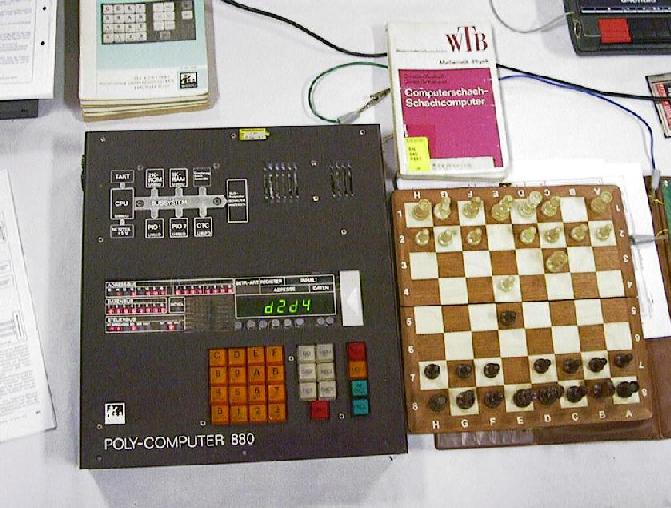

Nun waren uns aber diese vier Mini-Exponate noch nicht Grund genug, um den weiten Weg bis nach München anzutreten. Wer weiß, vielleicht wären wir damit ja garnicht aufgefallen, denn Größe hat ja auch eine gewisse Anziehungskraft. Wir haben deshalb den verbleibenden Transportraum mit einem weiteren Gerät ausgefüllt und sind dabei ins andere Extrem verfallen: Ein Analogrechner, den uns die Technischen Sammlungen Dresden zur Verfügung gestellt hatten, vervollständigte die Fracht und war der Gegenstand unserer zweiten Ausstellung (Bild ??).

Zum Thema Analogrechner sind vielleicht noch ein paar Erläuterungen angebracht. Analogrechner stammen aus einer Zeit, in der es zum Lösen von bestimmten mathematischen Gleichungssystemen, sog. Differentialgleichungen noch keine ausreichend leistungsfähigen Digitalrechner gab. Unser Exemplar namens HDR 75 (Hybrider Demonstrations-Rechner) war mit seinem Baujahr 1975 ein relativ junger Vertreter dieser Art und diente zu seiner Zeit vor allem zu Ausbildungszwecken. Im Gegensatz zu den heute allgegenwärtigen Digitalrechnern, die intern mit den beiden logischen Signalwerten "Low" und "High" arbeiten, benutzt ein Analogrechner kontinuierliche, eben analoge Signale. In unserem speziellen Fall liegen diese analogen Signale im Bereich zwischen -10 V und +10 V. Zudem gibt es keinen Takt, sondern alle Vorgänge laufen auch in kontinuierlicher Zeit ab. Anstelle der digitalen Gatter gibt es analoge Verarbeitungseinheiten wie Verstärker, Integratoren und Summierstellen. Programmiert wird so ein Rechner, indem man diese Bausteine entsprechend dem gegebenen Problem auf einem Steckfeld verschaltet und die dazugehörigen Parameter wie Verstärkungen und Zeitkonstanten mit Potentiometern einstellt. Die Ausgabe erfolgt natürlich auch angepaßt an die Art der Signale, nämlich als Kurve auf einem Bildschirm, ähnlich wie auf einem Oszilloskop.

Unter all den an sich schon exotischen Ausstellungsstücken nimmt so ein Analogrechner noch mal einen besonderen Platz ein; das nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch auf Grund seines völlig anders gearteten Aufbaus und der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Funktion. So kam es, daß der HDR 75 fast immer von Besuchern umringt war und Thomas Falk unermüdlich Aufbau und Funktion erklären mußte. Als es schließlich am Sonntag Nachmittag, zum Ende des VCFe, zur Verkündung der Besucherwertung kam, war es dann auch nicht verwunderlich, daß unser Analogrechner den ersten Platz belegt hatte und Thomas als Hauptpreis einen Sharp PC5000, gestiftet von Hans Franke, dem Organisator des VCFe, entgegennehmen konnte. Herzlichen Glückwunsch! Na, wenn das kein Ansporn ist, sich für's nächste Jahr wieder etwas ganz besonderes einfallen zu lassen...

Bild 2: VCFe 3.0: Der Analogrechner HDR 75 in Aktion.

War das nun Zufall oder nicht? Immer wieder stellt sich der Sammler historischer Rechentechnik die Frage, wann denn nun ein alter Computer besonders exotisch, spannend, aufregend oder eben "kultig" ist. In "Fach"-Kreisen spricht man dabei vom Geek-Faktor. Aber bisher war es oft eine schwarz Kunst zu bestimmen, ob und wie "geekig" ein Computer ist. Um dieses ewige Streitthema endlich beizulegen, wurde nach langem Ringen ein "objektives" Maß entwickelt, das die Bestimmung des Geek-Faktors auf eine mathematische Grundlage stellt. Hans Franke widmete seinen Vortrag dieser Thematik und stellte die neue Formel vor. Danach berechnet sich der Geek-Faktor wie folgt:

Fläche in m^2 * Gewicht in kg * Leistung im W

Geek-Faktor = ---------------------------------------------------

Speicher in Bit * IPS in s^-1

IPS steht hier für "Instruktionen pro Sekunde". Als Einheit des Geek-Faktors wurde das Zuse, abgekürzt mit Z, gewählt, um damit Konrad Zuse als einen der Pioniere der Computertechnik zu ehren. In SI-Basiseinheiten ausgedrückt, gilt

m^4 * kg^2

1 Z = 1 -------------- .

s^2

Man kann an obiger Formel schon erahnen, daß ein Computer umso schlechter bewertet wird, je moderner er ist. Für den Polycomputer 880 habe ich den Wert mal bestimmt: man erhält 1,13*10^-8 Z = 11,3 nZ. Ja, das sind Nano-Zuse, ein zunächst ziemlich kleiner Wert also, was aber nicht beunruhigend ist. Man berechne zum Vergleich den Wert für einen modernen PC! Allerdings soll es auch Rechner geben, für die der Geek-Faktor größer als 1 Z ist...

Werfen wir nun noch einen Blick auf die übrige Ausstellung. Natürlich waren viele "alte Bekannte" da, die aber jeweils eine thematisch neu zusammengestellte Auswahl aus ihren Sammlungen zeigten. Die wahrscheinlich einzige Ausnahme waren die schon im vergangenen Jahr mehrmals täglich durchgeführten Exkursionen zur Supercomputer-Sammlung von John Zabolitzky. Zuvor konnte man sich im täglichen Einführungsvortrag mit der Architektur der CDC 6600, eines aus dem Jahr 1964 stammenden Supercomputers aus dem Hause Cray vertraut machen.

Im Saal beherrschte dagegen das Thema "Netzwerk" eine ganze Reihe von Ausstellungen. Die "VAXbusters International" hatten diesmal ein sogenanntes "Mixed Version & Mixed Architecture VMS-Cluster" zusammengestellt, in dem VAX- und Alpha-Rechner mit verschiedenen Versionen des VMS-Betriebssystems zusammenarbeiteten. Gleich daneben lief ein aus drei Maschinen bestehendes Netzwerk mit Apollo DomainOS. DomainOS war ein frühes Netzwerk-Betriebssystem, mit dem Rechner die Ressourcen der jeweilig anderen Rechner transparent benutzen konnten.

In ihrer Ausstellung "1000-mal emuliert..." zeigte Gaby Chaudry einige Standardterminals aus den 70-er und 80-er Jahren (des vergangenen Jahrtausends). Hier konnte man in Natura und in Funktion erleben, was einem Z-System-Benutzer heute nur dem Namen nach aus der Termcap bekannt ist. Da nun schon mal so umfangreiche Netzwerktechnik vorhanden war, was lag also näher, als so ein Terminal einmal an die obengenannten Netzwerke anzuschließen? Und da das VCFe erstmals auch eine ständige Internetanbindung hatte, wurde so manches dieser Terminals wohl zum ersten Mal in seinem Leben zum Aufbau einer Internetverbindung benutzt.

Ja, es gäbe noch viel zu berichten, von Amigas und Commodores, von Amstrad- und Schneider-Rechnern oder vom Prozessrechner I14 auf PDP8-Basis, den Gerd Schuenemann ausstellte, oder vom Commodore PET, Modell 4K, mit der Seriennummer 10004, auf den Hans Franke besonders stolz ist und der wahrscheinlich der älteste erhaltene seiner Art ist.

Insgesamt können die Aussteller auf ein erfolgreiches und gelungenes Ereignis zurückblicken. Die Zahl von rund 300 Besuchern, was in etwa einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entspricht, bestätigt diesen Erfolg.

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit einem Zitat von der Web-Site des VCFe (www.vcfe.org):

- "..., eine Ansammlung all der wunderbaren und geheimnisvollen Gerätschaften, die die Welt in den letzten 20 Jahren so stark verändert haben.

Wer spürt da nicht wieder den betörenden Zauber zurückkehren, der Gedanke an lange Nächte, die man gefesselt durch den Bannspruch vor den Geräten verbracht hat, entrückt in eine Welt, die niemand sehen konnte. Unendlich weit weg, kompliziert und bar jeden Vergleichs zum Gewohnten und doch so unbeschreiblich einfach und logisch."