Top-Themen:

- Bericht vom Vintage Computer Festival Europa 3.0

- CF-Karte am KC

- Diskettenprobleme

Ein paar Worte zur Einleitung

von Frank Dachselt

Wir sind zwar schon wieder weit im zweiten Halbjahr 2002, mit dieser News-Ausgabe blicken wir aber vielfach zurück in die erste Jahreshälfte. Zum einen lagen da wichtige Ereignisse, von denen auf den folgenden Seiten in Wort und Bild berichtet wird. Aber auch die beiden großen technischen Beiträge dieser Ausgabe gehen auf unser diesjähriges Clubtreffen im April zurück. Unser achtes Treffen führte uns wieder einmal ins vogtländische Pechtelsgrün, wo Dietmar Meyer die Organisation in die Hand genommen hatte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dietmar für die aufgewendeten Mühen! Ich hoffe, daß es mit den Bildern auf den folgenden Seiten gelingt, die typische Atmosphäre des Clubtreffens wiederzugeben; für die dabeigewesenen als Erinnerung und für alle anderen als Anreiz, beim nächsten Treffen selbst dabeizusein.

Damit wenden wir unseren Blick nun wieder voraus auf zukünftige Ereignisse. Da die Organisation des letzten Treffens und der dazugehörende Informationsfluß ziemlich kurzfristig waren - und damit vielleicht den einen oder anderen an der Teilnahme gehindert haben - wurde in Pechtelsgrün schon mal (vorbeugend) eine Abstimmung über den Termin des nächsten Treffens vorgenommen. Im Ergebnis haben wir uns dafür entschieden, das 9. KC-Clubtreffen vom 11. bis 13. April 2003 durchzuführen. Dieser Termin kann im Kalender also schon mal markiert und reserviert werden. Noch offen ist dagegen der Ort des nächsten Treffens. An dieser Stelle geht also wieder der Aufruf an alle, die gern ein solches Treffen organisieren möchten, nach entsprechenden Möglichkeiten zu suchen. Bis zum Jahresende sollte die Entscheidung gefallen sein, damit mit der nächsten Ausgabe der KC-News die Anmeldeformulare verschickt werden können.

Nun möchte ich Eure Geduld nicht länger strapazieren und wünsche wie immer viel Vergnügen beim weiteren Lesen dieser Ausgabe.

Euer Redakteur

Bericht vom Vintage Computer Festival Europa 3.0

von Frank Dachselt

Zwei Wochen nach dem KC-Clubtreffen stand in diesem Jahr schon das nächste wichtige Ereignis in Sachen historischer Computertechnik auf dem Plan: das Vintage Computer Festival Europa (VCFe). Am 27. und 28. April fand zum nunmehr dritten Mal die europäische Variante des 1997 in Kalifornien entstandenen VCF (www.vintage.org) in den Hallen des ESV München-Ost statt. Wie schon im Vorjahr so habe ich mich auch diesmal zusammen mit Thomas Falk und dessen Bruder Hendrik auf den Weg begeben, um dieses Ereignis mit einigen Schätzen aus unseren Sammlungen zu bereichern.

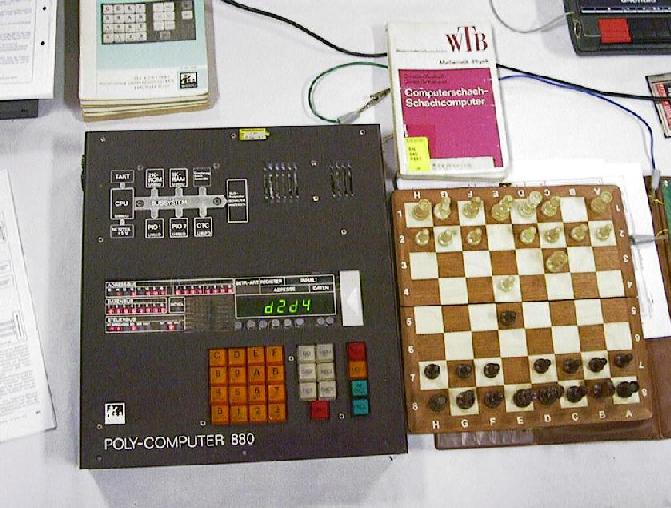

Nachdem wir im Vorjahr eine recht umfangreiche Palette gezeigt hatten, haben wir uns diesmal vom "Material" her etwas beschränkt, um auf diese Weise intensiver auf die einzelnen Ausstellungsstücke eingehen zu können - getreu dem Motto "Weniger ist mehr!". Die erste unserer Ausstellungen bekam den Titel "Lern-, Ausbildungs- und Experimentiersysteme". Dazu haben wir einen Lerncomputer LC80, einen Polycomputer 880 und zwei Varianten des "Mikroprofessor" eingepackt. Wer letzteren nicht kennt, es handelt sich dabei ebenfalls um ein Z80-System, das von Ausstattung und Aufbau sehr dem LC80 ähnelt.

All diesen Systemen gemeinsam ist, daß es sich um Einplatinen-Rechner handelt, die mit äußerst wenig Hardware daherkommen. Es gibt nur wenige KByte ROM und RAM, zur Eingabe wird eine Hexadezimal-Tastatur mit einigen zusätzlichen Funktionstasten und zur Ausgabe eine 6- bis 8-stelligen 7-Segment- Anzeige verwendet. Mehr ist ja zum Kennenlernen eines Prozessorsystems und für erste Experimente auch nicht notwendig. Unnötiger Komfort würde an dieser Stelle nur den Blick auf die wirklich interessanten Dinge versperren.

Der Reiz, den solche Minimalsysteme an sich schon bieten, läßt sich eigentlich nur noch dadurch erhöhen, indem man auf diesen wenigen zur Verfügung stehenden Ressourcen auch noch eine interessante Anwendung zum Laufen bringt. Nach einigen Überlegungen hatten wir uns dafür entschieden, daß diese Anwendung ein Schachprogramm sein sollte. Denn ein Schachprogramm mit 4 KByte ROM und 1 KByte RAM - das hat schon was!

Schließlich ist es uns nach ungezählten Stunden mühsamer Tüftelei tatsächlich gelungen, ein vorhandenes Schachprogramm jeweils so "anzupassen", daß es sowohl auf einem der Mikroprofessoren als auch auf dem Polycomputer läuft. Natürlich entbehrt das Schachspiel damit jegliche heute gewohnte Bequemlichkeit: die Ein- bzw. Ausgabe des aktuellen Zuges erfolgt über Hexadezimaltastatur und 7-Segment-Anzeige (siehe Bild ??). Zum Verfolgen des Schachspiels empfiehlt sich ein "externes" Schachbrett samt Figuren, es sei denn, man nennt ein außerordentlich gutes Gedächtnis sein eigen.

Zu unserer Freude griff die Faszination dieses Experiments auch auf einige der VCFe-Besucher über, die sich dann in einer Partie Schach mit dem Polycomputer zu messen versuchten. Und - man glaubt es kaum: der Polycomputer ist bis heute ungeschlagen!

Bild 1: VCFe 3.0: Bisher ungeschlagen: Polycomputer 880 bei der Eröffnung einer Schachpartie.

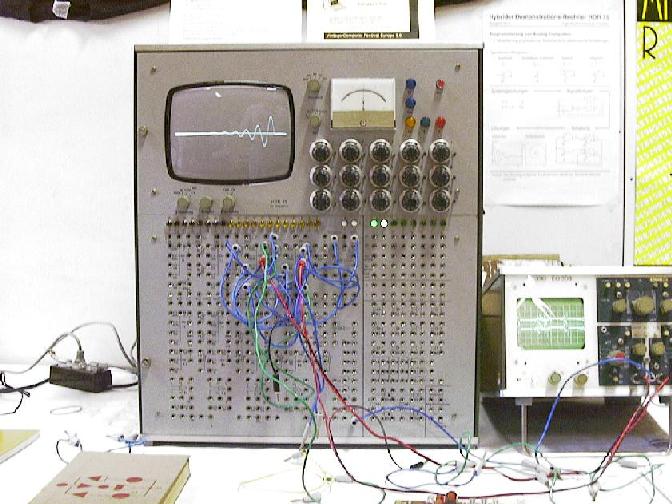

Nun waren uns aber diese vier Mini-Exponate noch nicht Grund genug, um den weiten Weg bis nach München anzutreten. Wer weiß, vielleicht wären wir damit ja garnicht aufgefallen, denn Größe hat ja auch eine gewisse Anziehungskraft. Wir haben deshalb den verbleibenden Transportraum mit einem weiteren Gerät ausgefüllt und sind dabei ins andere Extrem verfallen: Ein Analogrechner, den uns die Technischen Sammlungen Dresden zur Verfügung gestellt hatten, vervollständigte die Fracht und war der Gegenstand unserer zweiten Ausstellung (Bild ??).

Zum Thema Analogrechner sind vielleicht noch ein paar Erläuterungen angebracht. Analogrechner stammen aus einer Zeit, in der es zum Lösen von bestimmten mathematischen Gleichungssystemen, sog. Differentialgleichungen noch keine ausreichend leistungsfähigen Digitalrechner gab. Unser Exemplar namens HDR 75 (Hybrider Demonstrations-Rechner) war mit seinem Baujahr 1975 ein relativ junger Vertreter dieser Art und diente zu seiner Zeit vor allem zu Ausbildungszwecken. Im Gegensatz zu den heute allgegenwärtigen Digitalrechnern, die intern mit den beiden logischen Signalwerten "Low" und "High" arbeiten, benutzt ein Analogrechner kontinuierliche, eben analoge Signale. In unserem speziellen Fall liegen diese analogen Signale im Bereich zwischen -10 V und +10 V. Zudem gibt es keinen Takt, sondern alle Vorgänge laufen auch in kontinuierlicher Zeit ab. Anstelle der digitalen Gatter gibt es analoge Verarbeitungseinheiten wie Verstärker, Integratoren und Summierstellen. Programmiert wird so ein Rechner, indem man diese Bausteine entsprechend dem gegebenen Problem auf einem Steckfeld verschaltet und die dazugehörigen Parameter wie Verstärkungen und Zeitkonstanten mit Potentiometern einstellt. Die Ausgabe erfolgt natürlich auch angepaßt an die Art der Signale, nämlich als Kurve auf einem Bildschirm, ähnlich wie auf einem Oszilloskop.

Unter all den an sich schon exotischen Ausstellungsstücken nimmt so ein Analogrechner noch mal einen besonderen Platz ein; das nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch auf Grund seines völlig anders gearteten Aufbaus und der auf den ersten Blick ungewöhnlichen Funktion. So kam es, daß der HDR 75 fast immer von Besuchern umringt war und Thomas Falk unermüdlich Aufbau und Funktion erklären mußte. Als es schließlich am Sonntag Nachmittag, zum Ende des VCFe, zur Verkündung der Besucherwertung kam, war es dann auch nicht verwunderlich, daß unser Analogrechner den ersten Platz belegt hatte und Thomas als Hauptpreis einen Sharp PC5000, gestiftet von Hans Franke, dem Organisator des VCFe, entgegennehmen konnte. Herzlichen Glückwunsch! Na, wenn das kein Ansporn ist, sich für's nächste Jahr wieder etwas ganz besonderes einfallen zu lassen...

Bild 2: VCFe 3.0: Der Analogrechner HDR 75 in Aktion.

War das nun Zufall oder nicht? Immer wieder stellt sich der Sammler historischer Rechentechnik die Frage, wann denn nun ein alter Computer besonders exotisch, spannend, aufregend oder eben "kultig" ist. In "Fach"-Kreisen spricht man dabei vom Geek-Faktor. Aber bisher war es oft eine schwarz Kunst zu bestimmen, ob und wie "geekig" ein Computer ist. Um dieses ewige Streitthema endlich beizulegen, wurde nach langem Ringen ein "objektives" Maß entwickelt, das die Bestimmung des Geek-Faktors auf eine mathematische Grundlage stellt. Hans Franke widmete seinen Vortrag dieser Thematik und stellte die neue Formel vor. Danach berechnet sich der Geek-Faktor wie folgt:

Fläche in m^2 * Gewicht in kg * Leistung im W

Geek-Faktor = ---------------------------------------------------

Speicher in Bit * IPS in s^-1

IPS steht hier für "Instruktionen pro Sekunde". Als Einheit des Geek-Faktors wurde das Zuse, abgekürzt mit Z, gewählt, um damit Konrad Zuse als einen der Pioniere der Computertechnik zu ehren. In SI-Basiseinheiten ausgedrückt, gilt

m^4 * kg^2

1 Z = 1 -------------- .

s^2

Man kann an obiger Formel schon erahnen, daß ein Computer umso schlechter bewertet wird, je moderner er ist. Für den Polycomputer 880 habe ich den Wert mal bestimmt: man erhält 1,13*10^-8 Z = 11,3 nZ. Ja, das sind Nano-Zuse, ein zunächst ziemlich kleiner Wert also, was aber nicht beunruhigend ist. Man berechne zum Vergleich den Wert für einen modernen PC! Allerdings soll es auch Rechner geben, für die der Geek-Faktor größer als 1 Z ist...

Werfen wir nun noch einen Blick auf die übrige Ausstellung. Natürlich waren viele "alte Bekannte" da, die aber jeweils eine thematisch neu zusammengestellte Auswahl aus ihren Sammlungen zeigten. Die wahrscheinlich einzige Ausnahme waren die schon im vergangenen Jahr mehrmals täglich durchgeführten Exkursionen zur Supercomputer-Sammlung von John Zabolitzky. Zuvor konnte man sich im täglichen Einführungsvortrag mit der Architektur der CDC 6600, eines aus dem Jahr 1964 stammenden Supercomputers aus dem Hause Cray vertraut machen.

Im Saal beherrschte dagegen das Thema "Netzwerk" eine ganze Reihe von Ausstellungen. Die "VAXbusters International" hatten diesmal ein sogenanntes "Mixed Version & Mixed Architecture VMS-Cluster" zusammengestellt, in dem VAX- und Alpha-Rechner mit verschiedenen Versionen des VMS-Betriebssystems zusammenarbeiteten. Gleich daneben lief ein aus drei Maschinen bestehendes Netzwerk mit Apollo DomainOS. DomainOS war ein frühes Netzwerk-Betriebssystem, mit dem Rechner die Ressourcen der jeweilig anderen Rechner transparent benutzen konnten.

In ihrer Ausstellung "1000-mal emuliert..." zeigte Gaby Chaudry einige Standardterminals aus den 70-er und 80-er Jahren (des vergangenen Jahrtausends). Hier konnte man in Natura und in Funktion erleben, was einem Z-System-Benutzer heute nur dem Namen nach aus der Termcap bekannt ist. Da nun schon mal so umfangreiche Netzwerktechnik vorhanden war, was lag also näher, als so ein Terminal einmal an die obengenannten Netzwerke anzuschließen? Und da das VCFe erstmals auch eine ständige Internetanbindung hatte, wurde so manches dieser Terminals wohl zum ersten Mal in seinem Leben zum Aufbau einer Internetverbindung benutzt.

Ja, es gäbe noch viel zu berichten, von Amigas und Commodores, von Amstrad- und Schneider-Rechnern oder vom Prozessrechner I14 auf PDP8-Basis, den Gerd Schuenemann ausstellte, oder vom Commodore PET, Modell 4K, mit der Seriennummer 10004, auf den Hans Franke besonders stolz ist und der wahrscheinlich der älteste erhaltene seiner Art ist.

Insgesamt können die Aussteller auf ein erfolgreiches und gelungenes Ereignis zurückblicken. Die Zahl von rund 300 Besuchern, was in etwa einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entspricht, bestätigt diesen Erfolg.

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit einem Zitat von der Web-Site des VCFe (www.vcfe.org):

- "..., eine Ansammlung all der wunderbaren und geheimnisvollen Gerätschaften, die die Welt in den letzten 20 Jahren so stark verändert haben.

Wer spürt da nicht wieder den betörenden Zauber zurückkehren, der Gedanke an lange Nächte, die man gefesselt durch den Bannspruch vor den Geräten verbracht hat, entrückt in eine Welt, die niemand sehen konnte. Unendlich weit weg, kompliziert und bar jeden Vergleichs zum Gewohnten und doch so unbeschreiblich einfach und logisch."

CF-Karte am KC -- geschafft!

von Guido Speer

Genau 2 Tage vor dem letzten Clubtreffen hatte ich meinen KC endlich soweit, dass wieder alles funktionierte. Beim vorletzten Treffen in Naumburg hatte sich mein Tastaturinterface verabschiedet (und aus Solidarität auch gleich der Wang-Computer). Naja, und weil das bei uns "Tradition" hat, habe ich damals Enrico Grämer's Interface auch gleich zerbröselt. Bei ihm war der Controller hinüber, was ich bei mir auch vermutete. Den hatte ich ersetzt, er war es aber nicht, sondern (man kann es kaum glauben) ich hatte es mit 4 Stück (in Worten: vier) defekten M003 versucht! Erst mit dem fünften war alles wieder in Butter. Das Interface war übrigens völlig in Ordnung! Enrico konnte darüber nicht lachen ;--)

So, das war das Vorspiel. Nun zur CF-Karte: Vor vielen Monaten habe ich einen CF-IDE-Adapter bei eBay ersteigert, um meine Bilder aus der Digitalkamera "komfortabel" in den PC zu laden. Über das USB-Interface der Kamera ist das etwas nervig. Die Idee war gut, doch das konnte so einfach überhaupt nicht gehen. Der PC muss natürlich jedesmal neu gebootet werden, um die eingesteckte CF-Karte zu finden. Schöne Pleite, nix mit "komfortabel". So, nun lag das Ding da und hat nur Geld gekostet. Schon damals hatte ich die Idee, das Teil in den KC zu prömpeln.

Aber wie das so ist, Tage kommen und gehen und die Tastatur ging ja auch noch nicht. Aber jetzt, zwei Tage vor Buffalo (oder dem 2002-er Clubtreffen, um genau zu sein), die Erlösung: KC geht, und der Adapter muss noch rein! Den Einbau habe ich dann grade so noch geschafft und der Rest sollte auf dem Clubtreffen erledigt werden. Noch am Freitag Abend wurde das Kabel eingebaut und der erste Test konnte starten! Power-On und - nix! Kein Zugriff möglich. GIDETEST sagte nur: Time-Out! War ja klar! Ich in Pechtelsgrün, Murphy ist auch da und noch kein Schwarzbier! Konnte ja nichts werden. Was folgt, waren einige (wenige) schwarze Biere, aber keine CF-Funktion. Feierabend und morgen versuchen!

Am Sonnabend kam Jörg Helbig und kramte aus seinen Taschen einen CF-Karten-Adapter. Also nächster Versuch. Mit diesem Ding (nach Elektor 4/2002) wurde zwar die CF-Karte auch nicht richtig gefunden (Time-Out und andere Fehler), aber merkwürdigerweise konnte das Teil formatiert werden und die Daten blieben auch drauf! Also meinen Adapter noch mal ran und... nix! Das Thema war für mich jetzt durch und ich konnte mich den wichtigen Dingen beim Treffen widmen. Wer lacht da?!

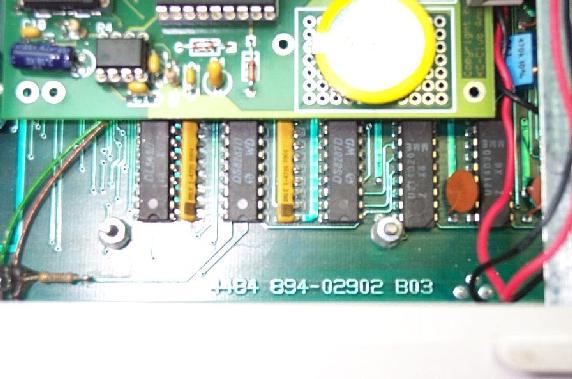

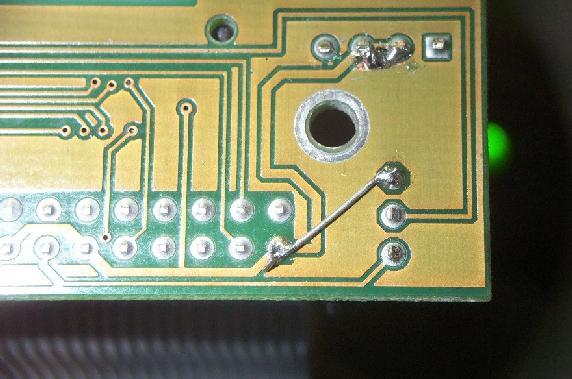

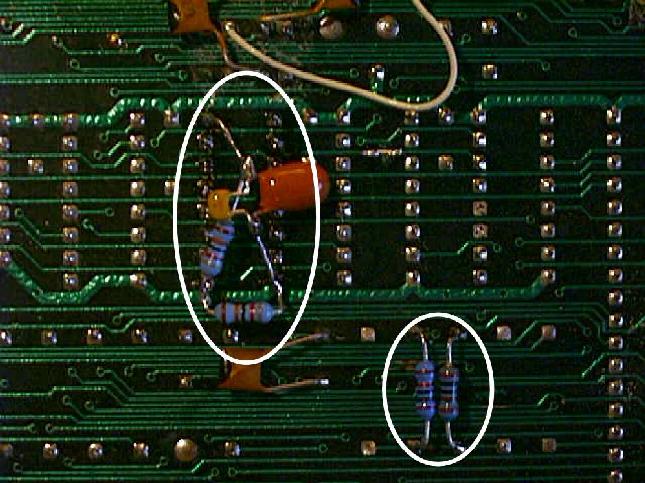

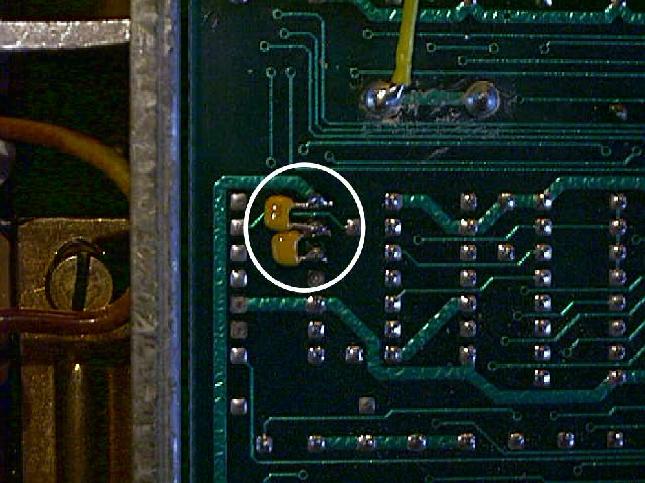

Heute (einige Tage nach dem Clubtreffen) habe ich meinen Adapter mit der Originalschaltung von SanDisk verglichen. Ergebnis: Dafür, dass das Teil von einer kommerziellen Firma stammt (ES&S, www.esskabel.de) und natürlich sauteuer war, war es auch so richtig Schrott! Einige Masseleitungen fehlten und die Master-Slave-Umschaltung war total gaga. Das habe ich mit sehr spitzem Lötkolben nachgebessert und nun läuft das Teil 1A. Eingebaut habe ich es im D004 über dem Modulschacht 4. Dazu musste ich leider zwei Löcher in die Hauptplatine vom D004 bohren. Dabei gingen natürlich drei Leitungen über die Wupper, die habe ich mit etwas Draht gebrückt (Bild 3).

Wenn genug Interesse da ist, können wir Enrico sicher überzeugen eine Serie eigener Adapter aufzulegen. Die werden dann natürlich so konstruiert, dass eine Befestigung ohne großen Aufwand möglich ist. Angeschlossen habe ich sie ganz normal an den 40-poligen IDE-Port des GIDE. Der 44-polige wäre besser, da dort schon die 5 Volt mit anliegen. Mein Adapter war aber für den 40-poligen Anschluß. Worin besteht nun der ach so große Vorteil mit einer CF-Karte?

- Notebookplatten um 40...100 MB sind kaum noch wo zu bekommen und wenn, sind die inzwischen irrsinnig teuer! CF-Karten werden immer billiger! Eine 32-er kostet etwa 10,-- EUR, eine 64-er bei eBay schon ab 25,-- EUR. Es gibt sie schon bis zu 1 GB, doch für uns ist sicher eine 32-er oder 64-er ausreichend.

- Der Transfer großer Datenmengen sowie ganzer Festplatteninhalte zwischen KCs wird (fast) zum Kinderspiel.

- Man kann mehrere kleine (gibt's schon ab 8 MB) mit jeweils eigenen Systemen bespielen (TPKC, CAOS, Spiele und und und...)

- Absolut keine Laufgeräusche und kaum Stromverbrauch, was nicht zu verachten ist.

- Die Genugtuung, dass es geht ;--)

Jetzt müssen unsere Softwaregurus "nur" noch dafür sorgen, dass der KC mit 2 Platten umgehen kann (Master/Slave usw.), Maarioooo....! Dann könnte die interne Platte das System aufnehmen und auf die CF kommen Daten oder umgekehrt. Den Rest erklären die Fotos. Die beiden letzten Fotos zeigen die Reparaturstellen an meinem Adapter. Es ist natürlich auch möglich, die Karte total intern einzubauen. Der Vorteil Datentausch und mehrere Systeme, ist dann aber hin.

Aktueller Nachtrag:

Dieser Artikel entstand unmittelbar nach dem letzten Clubtreffen. Inzwischen haben wir über den Eigenbau des CF-IDE-Adapters diskutiert. Ergebnis: Es wird wohl doch sinnvoller sein, da was fertiges zu nehmen. Die Teile werden inzwischen von einigen Anbietern vertrieben und sind auch nicht teurer als der Eigenbau.

Bleibt das Problem des Einbaus. Der hängt natürlich vom jeweiligen Modell ab. Das von ES&S ist ja brauchbar, wenn man es umbaut. Ich habe Kontakt zu dieser Firma aufgenommen und sie wollen da ein korrigierten Modell nachschieben. Das müsste inzwischen verfügbar sein. Der in Elektor 4/2002 beschriebene Adapter ist ja auch brauchbar.

Damit ist das Thema "CF-Card im KC" aber noch nicht durch. Wer macht sich daran, das Betriebssystem so zu erweitern, dass 2 Festplatten (bzw. Platte und CF) benutzt werden können? Die CF-Cards können auch im Memory-Modus betrieben werden. Was liegt näher, eine CF-Card als Ram-Floppy zu nutzen? Wer hat da Ideen?

Hier noch einige WWW-Links zum Thema:

- www.compactflash.org

- Ohne Worte :) (englisch)

- www.sandisk.com

- DER CF-Card-Hersteller überhaupt!

- www.kingston.com

- DER andere Hersteller (damit mir keiner was nachsagt)

- www.esskabel.de

- Der von mir verwendete und modifizierte Adapter, aber mit 44 Polen. Kann hier auch irgendwo per Mail direkt angefragt (bestellt?) werden.

Bild 1: CF-Karteninterface: Einbauposition, die Beschriftung noch provisorisch.

Bild 2: CF-Karteninterface: Der eingebaute Adapter von ES&S noch ohne Datenkabel.

Bild 3: CF-Karteninterface: Position der Befestigungschrauben (M 2,5 x 25 mm). Die sollten in unserem Modul weiter vorn am Rand sein.

Bild 4: CF-Karteninterface: Schraube mit Isolierscheiben von unten und überbrückte Leiterbahnen.

Bild 5: CF-Karteninterface: Mein reparierter Adapter (Masseleitungen an Pin 8--12 und 14--17).

Bild 6: CF-Karteninterface: Mein Adapter von unten, richtige Master-Slave-Umschaltung (Jumper auf Slave ist hier Master!).

- cf-card.eps ... Originale Schaltung "CF zu IDE" von SanDisk.

Diskettenprobleme

von Enrico Grämer

Jeder hat es sicherlich schon erlebt, dass der KC Leseprobleme mit 5,25"-Disketten hat. Besonders häufig ist dies bei PC-formatierten und beschriebenen Disketten der Fall. Allerdings muss es bei der gleichen Diskette nicht zwangsläufig immer derselbe Sektor sein, dieser kann von Zeit zu Zeit variieren. Bei den 3,5"-Disketten tritt das Problem dagegen kaum auf. Nach einigen Tests musste ich feststellen, dass es für diese Erscheinung gleich mehrere Ursachen gibt.

Zum einen war bei mir die Frequenz der PLL, wahrscheinlich aufgrund von Materialalterung der Bauteile, um 50 kHz verstellt. Des weiteren gibt es Designfehler in der Beschaltung der PLL. Weiter erschwerend kommen thermische Probleme hinzu.

Wie man im Schaltplan der D004 erkennen kann, wird die PLL mittels einer Regelschaltung, bestehend aus dem Transistor VT 704 und der Z-Diode VD 702, mit Spannung versorgt.

Das ist nun nicht gerade besonders genau und stabil!

Am Pin 9 der PLL ist ein Spannungsteiler, bestehend aus den Widerständen R 722 und R 721, angeschlossen. R 722 hängt leider nur an den normalen +5 Volt. Auf dieser Leitung kann es zu recht beachtlichen Spannungsschwankungen von ca. 1 Volt (!) kommen. Dadurch ändert sich die Spannung am Teiler und somit die Frequenz der PLL. Besonders kritisch wird es, wenn man eine 2,5"-Platte einbaut. Das gleiche Problem der Spannungsschwankungen besteht beim Widerstand R 703 (Zeitglied) am Monoflop D 705. Dieser wird vom Floppycontroller gesteuert und dient anscheinend als Zerhacker der von der PLL (Pin 2) kommenden Regelspannung. Inwieweit sich die daraus resultierenden Zeitschwankungen des Monoflops auf die Lesegenauigkeit der Diskette auswirken, konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ändern kann man die Anschaltung des Widerstands ja sicherheitshalber trotzdem.

Die Widerstände R 722, R 721, R 723 und R 725 am Pin 9 der PLL sind frequenzbestimmend für die Leerlauffrequenz am Pin 3/4 der PLL. Leider sind die damals verwendeten Kohleschichtwiderstände sehr temperaturabhängig und müssen daher gegen entsprechende Widerstandswerte aus Metallfilm ersetzt werden.

Folgende Änderungen sind also notwendig:

- Austausch der Regelschaltung VT 704 und VD 702 gegen einen möglichst genau regelnden Low-Drop-Regler

- Ersetzen der Widerstände R 722, R 721, R 723 und R 725 durch solche aus Metallfilm

- Anschaltung der Widerstände R 722 und R 703 an die geregelte Spannungsversorgung der PLL

- Einstellen der PLL-Frequenz auf 500 kHz.

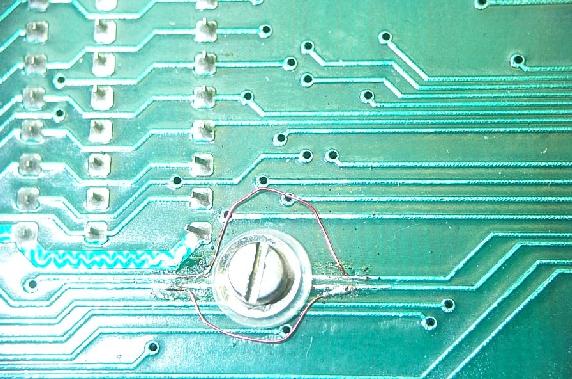

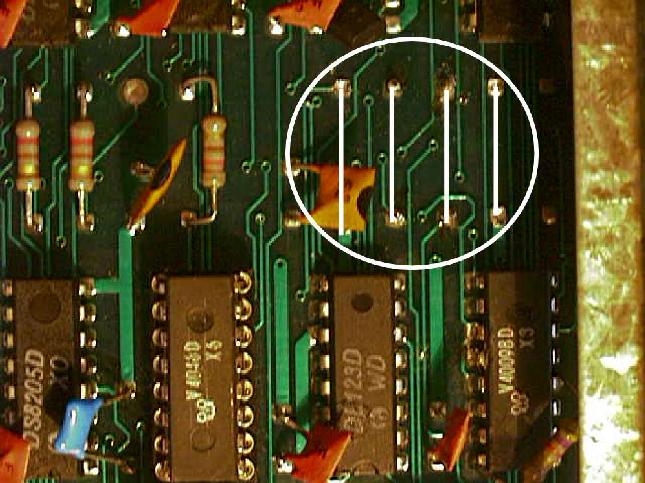

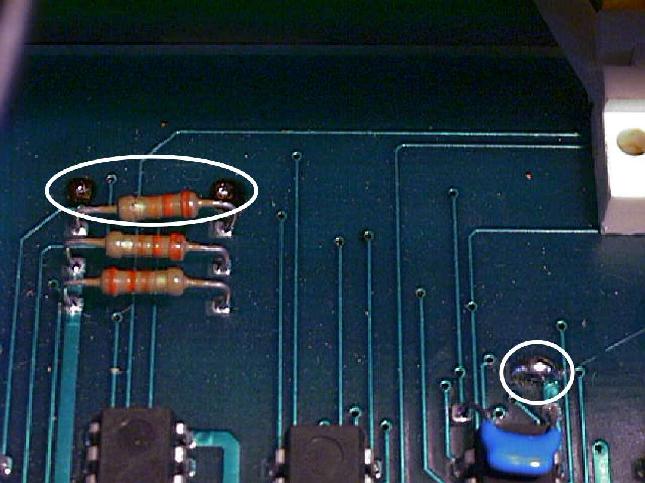

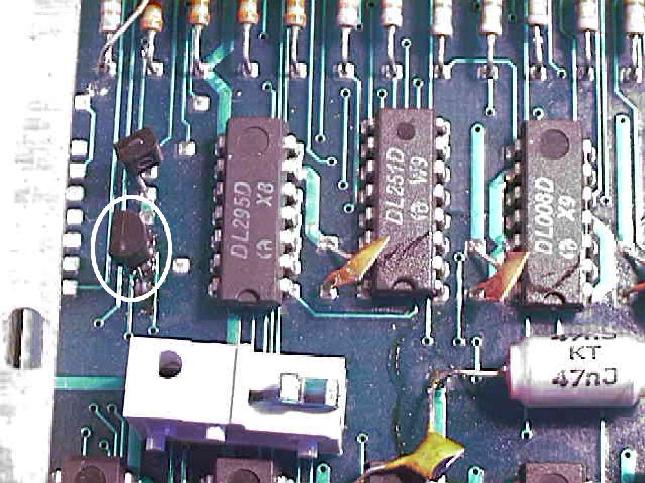

Nachdem man die D004 aufgeschraubt und die Platine für die Module hochgeklappt hat, sieht man das Board der D004. Auf der linken Hälfte der Platine, etwa in der Mitte, befindet sich die PLL V 4046. Rechts oberhalb der PLL sind die Widerstände R 722, R 723, R 725 und R 721 entsprechend Bild 1, die ausgelötet werden. In der hinteren linken Ecke, neben dem Floppystecker, wird der Widerstand R 724 ausgelötet und die Z-Diode VD 702 gebrückt, siehe Bild 2. Bild 3 zeigt zwei Transistoren, die ganz links außen, etwa mittig zu finden sind. Der untere der beiden Transistoren wird durch den Low-Drop-Regler ersetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die gerade Seite des Reglers nach außen zeigt. Auf der Lötseite bekommt der Regler noch je einen 100-nF-Kondensator am Ein- und Ausgang spendiert (Bild 6).

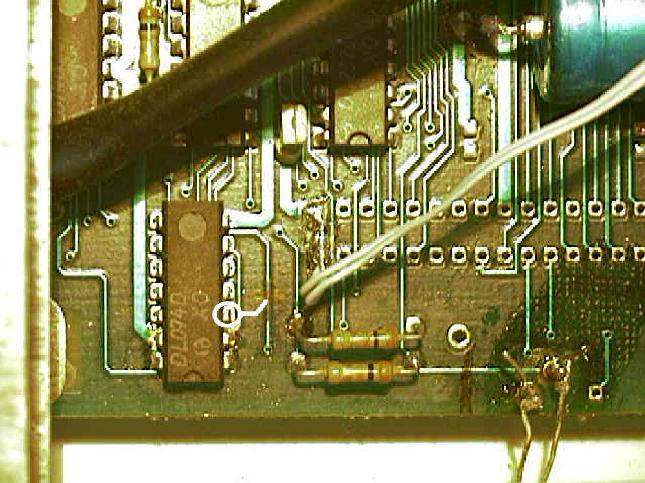

Bild 5 zeigt die PLL von der Unterseite. Über die Stromversorgungsanschlüsse Pin 8 und Pin 16 wird ein 100 nF Kondensator und ein Elko, oder noch besser, ein Tantalkondensator mit ca. 1...4,7 uF geschaltet. Die Widerstände R 722 und R 721 kommen ebenfalls direkt auf die Lötseite, je gegen Pin 9 bzw. Masse oder Pin 16 der PLL geschaltet. Etwas weiter rechts unten sieht man die neu eingelöteten Widerstände R 723 und R 725. Diese 4 Widerstände sind auf jeden Fall auf der Lötseite einzubauen, denn dort fallen die Temperaturschwankungen wesentlich geringer als auf der Bestückungsseite aus.

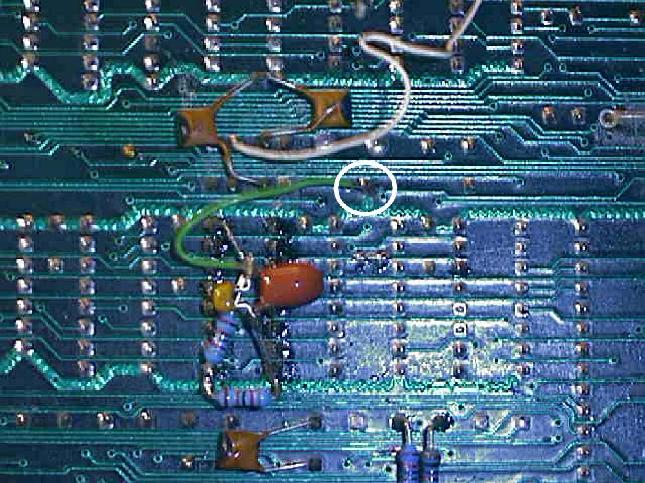

Bild 7 zeigt die Neuverdrahtung von R 703 (Lötseite). Dazu wird der auf dem Bild eingekreiste Anschlusspin des Widerstands von der +5V-Leitung getrennt, und mittels Draht mit Pin 16 der PLL verbunden.

Zum Abschluss muss nur noch die PLL auf 500 kHz eingestellt werden. An Pin 3 des ICs D 601 wird ein Frequenzzähler angeschlossen. Dieser LS 074 befindet sich links vorn in der Ecke, Bild 4. Die 10-Gang-Wendel-Trimmer R 727 und R 728, ganz rechts unten auf der Platine, sind zur Einstellung der 500 kHz gedacht. R 727 ist der Linke, R 728 der Rechte. Die Widerstände dreht man bis zum Anschlag. Dieser ist erreicht, wenn ein Klicken zu hören ist. Ist auch nach spätestens 10 Umdrehungen kein Klicken zu hören, so wurde der Widerstand schon öfters überdreht und ist auszuwechseln, da keine ordnungsgemäße Funktion mehr gewährleistet ist. R 728 wird auf Links- und R 727 auf Rechtsanschlag gestellt. Mit R 727 wird auf etwa 470 kHz grob vorabgeglichen. Anschließend wird mit R 728 auf 500 kHz feineingestellt. Nun gibt man noch etwa eine Viertelumdrehung dazu, dabei sollte sich die Frequenz nicht mehr ändern.

Bauteile:

- R 721, R 722: 820 k, Metallfilm 1 %

- R 723: 20 k, Metallfilm 1 %

- R 725: 1 k, Metallfilm 1 %

- 1 x Low-Drop-Regler, 5 V, 100 mA, z.B. LP 2950

- 3 x 100 nF

- 1 x 1...4,7 uF Elko oder besser Tantal

Bild 1: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (1).

Bild 2: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (2).

Bild 3: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (3).

Bild 4: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (4).

Bild 5: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (5).

Bild 6: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (6).

Bild 7: Zum Umbau des KC-Floppyinterfaces (7).

Computer im Test: KC85, C=64 und Amstrad CPC

von Ralf Däubner

Ich werden versuchen, sachlich korrekt ein Vergleich zwischen den drei doch recht unterschiedlichen Computern zu machen. Sinn des ganzen sollte es sein, dem Leser einen, wenn auch kleinen Einblick in die Ära der 8-Bit-Homecomputer zu geben. Durch die unterschiedliche Konzeption der Geräte ergeben sich logischerweise ihre Nutzungskonzepte.

Handbücher

Allen gemeinsam ist eine thematisch gut strukturierte Einführung. Während der C64 mit nur zwei Heften im A5 Format glänzt, kommt der KC85 mit immerhin fünf Handbüchern und einem Zettel daher. Der CPC hat als einziger ein dickes Handbuch in einem recht ungewöhnlichen Format.

Allen gemeinsam ist ein Überblick über sämtliche hardwareseitigen Schnittstellen, was den Anschluß von Zubehör erleichtert. Eine genaue Auflistung der softwareseitigen Schnittstellen gibt es nur beim KC85. Bei dem anderem ist man auf externe Literatur angewiesen, die es auch reichlich gibt!

Mechanischer Aufbau

Bedingt durch die unterschiedliche Konzeption seitens der Hersteller ergeben sich typische Gehäusearten.

Der C64 (2) besitzt ein schlichtes graues Pultgehäuse mit integrierter Tastatur, alle wichtigen Peripheriegeräte werden über einen seriellen Bus angesteuert. Somit stehen im einfachsten Falle ein C64, ein Floppy 1541 und ein Monitor auf dem Tisch. Die Stromversorgung erfolgt aus externen Netzteilen, was in diesem Falle immerhin zwei Stück sind.

Der CPC (6128) besitzt ebenfalls ein Pultgehäuse, im diesem Falle anthrazitfarben mit Tastatur und integrierter Floppy. Die Stromversorgung erfolgt im einfachsten Fall direkt aus dem zugehörigen Monitor.

Der KC85 (2-5) kommt in einem Desktopgehäuse mit abgesetzter Tastatur daher. Die D004 (Basis plus Floppy) werden analog einer Stereoanlage oben drauf gesetzt. Die Stromversorgung erfolgt durch integrierte Netzteile.

Der KC kann als einziger gleich vier unterschiedliche Module (bei dieser Variante) nutzen, was beim CPC und dem C64 direkt nicht möglich ist. Die letztgenannten besitzen nur einen Expansionsport zum Anschluß diverser Zusatzmodule.

Hardware

Der KC hat als einziger keine Spezial-Chips für die Videoaufbereitung und den Sound. Die Sounderzeugung erfolgt über die PIO und die CTC, das heißt, es werden 4 Bits für die Lautstärke und die CTC für die Tonhöhe genutzt. Der Vorteiler ist ein 74174! Dagegen besitzt der C64 immerhin einen Video- und einen Soundchip. Gleiches gilt auch für den CPC. Dafür hat das Model KC85/4 immerhin 64 KB nutzbaren Grafikspeicher, beim CPC muß zusätzlich ein Programm zur Verwaltung von Diskette geladen werden. Der C64 bietet Hardware-Sprites, was aber die anderen durch clevere Programmierung und zum Teil höhere Taktfrequenz wieder wettmachen. Was die Speicherung auf Massenmedien (Floppy) und deren Auslastung angeht, so ist der KC einsame Spitze (800 KB Daten auf einer Disk). Damit laufen die anderen Computer hinterher.

Der C64 kann 4 Floppies ansteuern (8, 9, 10, 11), der KC bringt es durch den 765 auf 4 Floppies, und als Schlußlicht ist dem CPC nur ein externes Floppy vorgesehen. Die Videoaufbereitung ist je nach Konzeption recht unterschiedlich gelöst, der C64 bietet FBAS und S-VIDEO, der CPC Analog-RGB und der KC FBAS und RGB. Modulatoren für den Fernseher bieten nur der C64 und der KC serienmäßig an (PAL-Norm). Beim CPC gab es diesen extern, was kurioserweise eine starke Verschlechterung der Bildqualität zufolge hatte. Diese Modulatoren stellten aber auch die Spannung für dem CPC bereit. Videomäßig sind 16 gleichzeitig anzeigbare Farben auf allen Computern möglich.

Der CPC bietet aber serienmäßig drei verschiedene Auflösungen an. Durch den nur 16 KB großen Videospeicher ähnelt das Verhalten aber einer PC-VGA-Grafikkarte. Dies kann nur durch clevere Programmierung ausgeglichen werden. Standard ist aber bei allen Geräten die 40-Zeichendarstellung. Als einziger hier im Test bietet der CPC drei verschiedene Auflösungen an. Der KC bietet nur eine byte- und eine bitweise Auflösung an. Dabei wird der Videospeicher, der sich auf zwei Bilder aufteilt, noch einmal in einen Pixel-RAM und einen Farb-RAM unterschieden, die je 16 KB groß sind. Der VID muß auch nur mit 16 KB auskommen!

Soundmäßig ist zu KC bereits alles oben gesagt wurden, kommen wir zu den anderen. Der SID im C64 bietet dem User drei Stimmen, einen Rauschgenerator und einige Filter. Des weiteren auch drei Wellenformen und die Möglichkeit, Hüllkurven zu erzeugen, also einen semiprofessionellen Synthesizer. Der AY-Chip im CPC kommt gleich mit drei Tonkanälen daher. Sie sind so verschaltet, dass zwei für den Stereoeffekt und einer für den Mitteneffekt zuständig sind. Dabei handelt es sich leider um ein Rechteck-Signal. Ein Rauschgenerator ist ebenfalls vorhanden. Zu beachten ist, dass der AY noch zwei PIOs bereitstellt, zuzüglich der vom 8255 bereitgestellten drei PIOs.

Software

Allen gemeinsam ist ein Betriebssystem im ROM, welches gleich nach dem Einschalten aktiv ist. Der KC meldet sich als einziger nicht mit BASIC, sondern mit einem kleinen Menü. Der BASIC-ROM wird erst dann zu geschaltet, wenn im Menü BASIC aufgerufen wird. Beim CPC ist die unterste Ebene AMSDOS, das durch einen vorangestellten | gekennzeichnet ist. Disketten-Kommandos können aber auch über BASIC erfolgen. |dir und CAT haben die gleiche Funktion. Beim KC muß erst über CAOS von Diskette BASEX.KCC geladen werden. Sollen noch einige andere Diskettenoperationen durchgeführt werden, so ist auch noch das Tool SERVICE.KCC zu laden. Der Zugriff erfolgt dann über dem CALL*-Befehl von BASIC aus. Das Menü im CAOS wird um einige Menüworte erweitert. CALL*DE und DIR haben die gleiche Funktion. Der C64 hat sogenannte intelligente Laufwerke mit eigenem DOS. Dadurch können diese Laufwerke auch an beliebigen Computern angeschlossen werden. Über BASIC werden sämtliche Operationen als Befehle an die Station geschickt. LOAD"$",8 und LIST zeigen den Inhalt der Diskette an.

In puncto BASIC gibt es gewaltige Unterschiede: Der CPC hat das umfangreichste BASIC, der KC das zweckmäßige BASIC und der C64 das gerade noch ausreichende BASIC. Während der CPC und der KC ihre Aufgaben schnell erledigten, macht der C64 jede Aufgabe zu einer POKE-Orgie. Einfache Sound- und Grafikbefehle kennt der C64 leider nicht. Die Aufgaben waren im einzelnen das Zeichnen eines Testbildes und das Programmieren einer Orgel. BASIC-Erweiterungen waren beim C64 als Hardwarelösungen zu jener Zeit im Angebot.

Erweiterungen

Sowohl beim CPC als auch beim C64 waren Laufwerke mit höherer Kapazität im Handel, sei es der Vortex-Controller oder die 1581. Beim KC ist der 765 mit 800 KB relativ gut ausgereizt.

Anschlußmöglichkeiten für Festplatten gibt es von jedem Hersteller, beim KC ist das GIDE allerdings von einem Kleinserien-Hersteller gekommen.

Beim KC ist durch seine Konzeption eine hervorragende Erweiterbarkeit oder Ausbaufähigkeit geben. Der C64 wird durch die SCPU von der Firma CMD erheblich aufgewertet. DA- und AD-Wandler sowie serielle und parallele Schnittstellen sind ebenfalls vorhanden. Damit kann jeder schon viel anfangen. Speichererweiterungen sind immer nützlich, AMSDOS bremst aber die maximale Ausbaufähigkeit durch die Beschränkung auf 512 KB aus. Bei den anderen liegt die Grenze bei maximal 4 MB. SCPU-User können noch mehr aufstecken! Der Adressbereich liegt stets bei 64 KB, wovon ca. 40 KB dem USER zugänglich sind.

Als EPROM-Lösungen waren meist Assembler und BASIC-Erweiterungen sehr beliebt. Für dem KC gab es aber auch Office-Pakete im Angebot. Für den C64 gab es sehr viele, wenn auch teilweise inkompatible BASIC-Erweiterungen.

Testprogramme

Testbild: Zeichnen horizontaler und vertikaler Linien und einen Kreis in Bildschirmmitte. Keine Farbtests!

CPC: Hier habe ich auf die schnelleren Grafikroutinen zurückgegriffen. Natürlich kann man auch alles POKEn und PLOTten.

10 CLS:ORIGIN 0,0 Koordinatenursprung festlegen 20 FOR x=0 TO 639 STEP 20 30 MOVE x,0 Ausgangspunkt für DRAW setzen 40 DRAW x,399 Linie zeichnen 50 NEXT 60 FOR y=0 TO 399 STEP 20 70 MOVE 0,y 80 DRAW 640,y 90 NEXT 91 MOVE 639,0:DRAW 639,399 fehlende Linien nachzeichnen 92 MOVE 0,639:DRAW 639,399 100 ORIGIN 320,200 Kreismittelpunkt festlegen 105 DEG 110 MOVE 0,190:FOR a=0 TO 360 STEP 10 Radius festlegen 120 DRAW 190*SIN(a),190*COS(a) Kreis zeichnen 130 NEXT

Dieses Programm funktioniert unter MODE 0 genauso wie unter MODE 2.

KC85: Obwohl es eine schnelle Kreis-Routine gibt, wird hier der Kreis zunächst mit PSET erzeugt.

10 CLS 20 FOR J=8 TO 248 STEP 16 30 LINE 0,J,319,J,7 horizontale Linien zeichnen 40 NEXT 50 FOR J=16 TO 319 STEP 16 60 LINE J,8,J,248 vertikale Linien zeichnen 70 NEXT 80 FOR I=.01 TO 2*PI STEP .01 Kreis zeichnen 90 PSET 160+100*COS(I),128+100*SIN(I) 100 NEXT

Nun der schnelle Weg zum Kreis:

CIRCLE 160,128,100

Der KC beschreibt als einziger den ganzen Bildschirm ohne Tricks. Bei ihm ist es auch möglich, den Bildspeicher unter BASIC direkt zu manipulieren, hierfür gibt es die Befehle VPOKE und VPEEK.

Beim C64 ist es im BASIC nicht (!) möglich, diese Aufgabe zu lösen. Entweder nutzt man dazu eine der vielen BASIC-Erweiterungen oder den Assembler. Das BASIC im C64 unterstützt den VIC nur unzureichend. Wer im Besitz des "Das große Commodore 64 Buch" von DATA BECKER ist, der ist in diesem Fall gut beraten. Das einzige, was im Rahmen der Möglichkeiten wäre, ist ein Gitter mit Hilfe der Pseudografik.

Musik mit dem Computer: Um es vorweg zu nehmen, alle drei schafften diesen Test. Dazu war nur ein einfacher Synthesizer zu programmieren. Dieses gelang mehr oder weniger aufwendig.

Der KC sowie der CPC kennen für Tastatureingaben den Befehl INKEY$, der C64 den Befehl GET$. Dafür habe ich in den meisten Fällen auf die in den Handbüchern vorhandenen Beispiel-Programme zurückgegriffen. Es ist daher eher sinnvoll, auf den Soundbefehl einzugehen.

KC85: Beim KC ist das so ziemlich einfach:

- SOUND tonhöhe1, vorteiler1, tonhöhe2, vorteiler2, lautstärke, dauer

Der Vorteiler teilt 1:16. Die Lautstärke kann nur am kombinierten AV/RGB-Anschluß entsprechend abgenommen werden, an der Tape-Buchse gibt es nur einen konstanten Pegel. Dafür dann in Stereo! Lautstärke und Dauer wirken global. Die Lautstärke kann nur in 16 Stufen eingestellt werden, im Handbuch steht was anderes, es werden aber nur 4 Bit der PIO zur Lautstärkeregelung genutzt.

CPC: Etwas verwirrend und langatmig beschrieben, ist es dennoch möglich, zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Dafür gibt es drei BASIC-Befehle, wobei zwei die Eigenschaften des Tones definieren.

- SOUND kanalstatus, tonhöhe, tonlänge, lautstärke, lautstärkenhüllkurve, tonhüllkurve, geräuschperiode

Der Kanalstatus setzt sich aus Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3 zusammen. Genaugenommen wird intern geregelt, über welche der drei Tonkanäle der Ton ausgegeben wird. Man beachte, dass hierbei die verschiedenen Modi vom AY-Chip geregelt werden. Im Handbuch, Kapitel 3, Seite 75, ist das kompakt beschrieben.

Die Tonperiode bestimmt die Höhe des Tones, der ausgegeben werden soll. Die Dauer bestimmt die Länge des Tones. Die Lautstärkenhüllkurve bestimmt mit Hilfe des ENV-Befehls die Lautstärke-Eigenschaften während der Dauer des Tones (siehe hierzu das Handbuch). Die Tonhüllkurve bestimmt mit Hilfe des ENT-Befehls die Tonhöhen-Eigenschaften während der Dauer des Tones. Unter der Option Geräuschperiode verbirgt sich ein Rauschgenerator, der wahlweise den Ton begleiten kann.

C64: Obwohl das C64-BASIC keine Soundbefehle kennt, ist es dennoch möglich, mit Hilfe von POKE dem SID Töne zu entlocken. Dabei wird dieser direkt in seinen Registern angesprochen. Im Handbuch ist das alles recht ausführlich erklärt! Allerdings muß beim SID die Tonlänge extern mit Hilfe einer FOR-NEXT-Schleife gesteuert werden. Beim im C128 standardmäßigen BASIC V7 ist das alles bereits implementiert. Der SID wurde zeitweilig als semiprofessioneller Synthesizer bei kommerziellen Musikproduktionen eingesetzt!

Die Tastaturabfrage erfolgte mit Hilfe der Befehle INKEY$ bzw. GET$. In allen Handbüchern werden für die Noten passende Parameter übersichtlich aufgeführt.

Farben:

C64: 16 gleichzeitig darstellbare Farben im Textmodus und 2 von 16 im Grafikmodus.

CPC: 16 von 27 gleichzeitig darstellbare Farben im 20-Zeichenmodus (MODE 0), 4 von 27 gleichzeitig darstellbare Farben im 40-Zeichenmodus (MODE 1), 2 von 27 gleichzeitig darstellbare Farben im 80-Zeichenmodus (MODE 2).

KC85: 16 Vordergrund und 7 Hintergrundfarben in der Byteauflösung, wobei die Farben der Hintergrundfarben den ersten 7 der Vordergrundfarben entsprechen. Sie sind nur etwas heller. 4 Farben in der bitweisen (HIRES) Auflösung, ohne Unterschied zwischen Vorder- und Hintergrund.

Die BASIC-Befehle sind im allgemeinen COLOR, INK und PAPER. Der CPC unterscheidet sogenannte Farbstifte (PEN), beim C64 wird die Zelle im Textmodus direkt per POKE eingefärbt. Hierzu ist es schon notwendig, sich mit dem Handbuch vertraut zu machen.

Schlussbemerkungen

Das war es zu einem recht ungewöhnlichen Computertest, bei dem die Rechner unabhängig ihres Erscheinungsdatums miteinander verglichen wurden, 1990 waren sie gleichzeitig im Handel verfügbar.

Hierbei ging es mir im wesentlichen um die Praxistauglichkeit im Alltagseinsatz. Genaugenommen hat hier jedes Modell so seine Vor- und Nachteile, es kommt nur auf dem Verwendungszweck an. Da muß jeder selbst wissen, was er braucht. Die Praxis hat aber gezeigt, das der Erfolg eines Systems vom Angebot der Software bestimmt wird.

Das BENNION-Puzzle

von Elmar Klinder

Da Siegfried Neitsch und Andreas Kowarz das Programm KILL zum Entfernen der BENNION-Kraken lieferten, konnte ich endlich mal einen "Bauplan" der Räume anfertigen. Bin leider nie allzuweit gekommen ;--). Ich weiß nicht, ob es sonst noch jemanden interessiert, wie das ganze aussieht, oder ob es das schon gibt. Wer will, kann ihn sich nun jedenfalls ausdrucken.

Die Geister fehlen natürlich und ich habe die Diamanten nicht eingezeichnet. Die betretbaren Stellen sind mit Punkten gefüllt. Es gibt zwei Varianten: zum einen als fertiger Plan (4 A4-Seiten) oder als Einzelbilder. Von ersterem ist ein Ausschnitt in Bild ?? wiedergegeben. Die andere Variante ist für "Bastler und Puzzler" geeignet. Man muß die 108 Bildchen ausschneiden und in die richtige Reihenfolge legen. Aber Achtung: bei einer Bildergröße von ca. 5,5 x 6,5 cm sollte der Tisch eine Breite von ca. 30 cm und eine Länge von etwa 1,50 m haben. Es sind immer 4 Räume nebeneinander.

In den mit *DOK.PIP bezeichneten Bildern sind meine Druckwerte angegeben. Da ich sowieso in UNIPIC war, hab ich es so notiert. Beim Ausdruck von *DOK.PIP (jeweils ein ganzes KC-Bild) fehlt der rechte und der untere Rand. Das ist mir schon öfters aufgefallen und trotz verschiedenster Einstellungen läßt mein Drucker das nicht sein. Bei einem ganzen KC-Bild fehlt mal der rechte Rand oder der untere oder beide...???