Top-Themen:

- Der KC am PC-(TFT-)Monitor

- Scannermodul M051 - Die 2. Version

- Neue BASIC-Programme

Ein paar Worte zur Einleitung

von Frank Dachselt

Nachdem Euch die letzte Ausgabe der KC-News nur mit erheblicher Verspätung erreicht hat und das Titelbild zum Zeitpunkt des Erscheines im wahrsten Sinne des Wortes "Schnee von gestern" war, könnt Ihr diese Ausgabe hoffentlich wieder rechtzeitig in Empfang nehmen. Ein Blick auf das Titelblatt verrät, daß wir einen festen Termin haben: Das diesjährige Clubtreffen steht unmittelbar bevor und im folgenden Beitrag gibt Hendrik Wagenknecht alle notwendigen Informationen zur Anreise.

Bis zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe waren bereits 21 Teilnehmer für das Clubtreffen fest angemeldet. Das ist zwar etwas weniger als vergleichbare Zahlen aus den Vorjahren, aber wir schieben das mal auf den schon in den vergangenen Jahren zu beobachtenden Trend zur kurzfristigen Anmeldung. Was hier für den einzelnen sicher sehr bequem ist, führt bei den Organisatoren allerdings auch zu etwas Zittern und Bangen um den Erfolg des Treffens. Andererseits versprechen die Umstände mit Sicherheit wieder ein interessantes Clubtreffen, denn neben den bereits genannten Teilnehmern haben sich auch mehrere höchst interessante Gäste angesagt. Mehr möchte ich hier noch nicht verraten, da müßt Ihr schon selbst vorbeischauen ;--)

In gewohnter Weise gibt es in der Mitgliederliste dieser Ausgabe wieder eine Markierung all derjenigen (bereits angemeldeten) Teilnehmer, die bei Kostenbeteiligung bereit wären, weitere Clubmitglieder mit dem Pkw zum Treffen mitzunehmen. Nun liegt es wieder an Euch, passende Fahrgemeinschaften zu bilden.

Erfreuliches gibt es auch von unserer Web-Site zu berichten. Seit kurzem ist der lang ersehnte Downloadbereich aktiv. Wer regelmäßig vorbeischaut, wird es sicher schon bemerkt haben. Ein besonderes Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an Mario Leubner und Enrico Grämer, die beide viel Zeit geopfert haben, um das KC-Softwarearchiv für das Internet aufzubereiten. Wem das bisherige Verfahren über Filearchiv (dessen aktualisierte Fassung sich auf der Beilagendiskette befindet) und Diskothekar zu aufwendig war, der kann sich seine Software-Wünsche jetzt auch bequem über unserer Homepage erfüllen.

Passend zum bevorstehenden Osterfest hat Ralf Kästner eine Sammlung von PCX-Bildern zur Verwendung mit UNIPIC zusammengestellt, die Ihr im Archiv OSTERN.PMA auf der Beilagendiskette findet. Haltet Euch aber bitte nicht zu lange beim Ostereiersuchen auf, sonst verpaßt Ihr womöglich noch das Clubtreffen...

Euer Redakteur

Clubtreffen 2001 in Naumburg

von Hendrik Wagenknecht

Hallo, ist da jemand?

Nachdem drei Briefträger unter der "Anmeldeflut" der wenigen Briefe förmlich zusammengebrochen sind, möchte ich noch einmal an das Clubtreffen erinnern. Es findet also vom 20.4. bis 22.4.2001 in der Jugendherberge Naumburg statt. Ich bitte auch die Tagesgäste, mir per Post, Email oder Fax zu schreiben. Es gibt sonst kein Mittagessen!

Auf dem Titelblatt dieser Ausgabe erhaltet Ihr eine Anfahrskizze und auf den folgenden beiden Seiten einen Teil des Stadtplanes von Naumburg. Die Jugendherberge ist in der Karte das eingekreiste Objekt in der Mitte am unteren Bildrand. Hier nun noch eine verbale Wegbeschreibung:

Aus Richtung Berlin/Leipzig: Über die A9 Ausfahrt Naumburg in Richtung Naumburg fahren; in Naumburg an die Ausschilderung Jena halten; ab dem Jakobsring ist die JH ausgeschildert; weiter geht es links in die Bürgergartenstraße, links in die Schalottenstraße, gleich wieder rechts in die Neidschützer Straße, am Vorfahrtsschild rechts halten und dann links am Tennisplatz abbiegen; die Einfahrt der JH ist etwas unübersichtlich.

Aus Richtung Dresden/Chemnitz: Über die A4 am Hermsdorfer Kreuz auf die A9 Richtung Berlin und ab der Ausfahrt Naumburg vor den Berlinern herfahren...

Aus Richtung Erfurt: Über die A4 Ausfahrt Jena auf die B88 in Richtung Naumburg fahren; in Naumburg von der Jenaer Straße rechts in den Wenzelsring abbiegen; auch hier ist die JH dann ausgeschildert; also rechts in die Bürgergartenstraße abbiegen und den "Heerscharen" hinterher fahren.

Der Bahnhof Naumburg(Saale) Hbf liegt von der Jugendherberge 3,5 km entfernt. Wer abgeholt werden möchte, sollte mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen und das vereinbaren.

Jetzt also bitte den Stift schwingen und schnell noch schreiben, oder das Kommen bitweise durch den Stau auf der Datenautobahn in Richtung meiner E-mail prügeln. Wer sich nicht anmeldet, der kann natürlich auch ein Zelt mitbringen ;--)

Es grüßt Hendrik Wagenknecht

Farbenlehre -- Die Letzte!?

von Jörg Linder

Zwar gehört das Thema Farbenlehre nicht so ganz zum KC - schon gar nicht in seinem vollen Umfang --, aber aufgrund des Beitrages "Etwas KC-Farbenlehre - Die Zweite" von Steffen Gruhn in der letzten Ausgabe der KC-News (Nr. 3/2000, Seite 5) sehe ich mich genötigt, meinen Senf auch noch dazuzugeben. Im genannten Artikel sind nämlich einige Ungereimtheiten enthalten, die ich hiermit richtigstellen möchte.

Die Einleitung über den Regenbogen war nicht ganz verkehrt, aber wer sich an den letzten erinnern kann, dem sind nicht nur die Farben Rot, Grün und Blau im Gedächtnis. Vielmehr sind im Regenbogen alle Farben des sichtbaren Spektrums sichtbar, weil hier die elektromagnetische Strahlung eine Wellenlänge aufweist, die im menschlichen Auge Farbreize auslöst. Hingegen können Infrarot-, UV- oder Röntgen-Strahlen nicht mit dem Auge wahrgenommen werden.

Im Auge trifft die Strahlung auf die Netzhaut, die (unter anderem) aus zwei Arten von Rezeptoren besteht: den Stäbchen und den Zäpfchen. Während erstgenannte für die Unterscheidung von Hell und Dunkel zuständig sind, ermöglichen die Zäpfchen das Sehen der Farben Rot, Grün und Blau. Die empfangenen Reize werden von Rezeptoren an das Gehirn weitergegeben und von diesem interpretiert (wobei Farben "zusammengemischt" werden).

Aus diesem Grund ist die Wahrnehmung von Farbe ähnlich subjektiv wie die von Geschmack, Geruch oder Geräusch. Bestes Beispiel ist wohl der ewige Streit um die Farbe Türkis: für den einen mehr Blau, für den anderen eher Grün. Entscheidenden Einfluß auf das Farbempfinden haben aber auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Umgebung bzw. der Hintergrund oder die Lichtquelle.

Nach soviel biologischem und physikalischem Hintergrund aber nun zur Erzeugung von Farben.

Fernseher und Monitore erzeugen Farben durch Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen mit den Basisfarben Rot, Grün und Blau. Allerdings können sie nicht den vollen Umfang der Farben darstellen, den wir sehen können. Der sogenannte Farbumfang ist kleiner, also eine Teilmenge der wahrnehmbaren Farben.

Zur Erzeugung von Mischfarben werden die einzelnen Farbkanäle (RGB für Rot, Grün und Blau) je nach gewünschter Farbe addiert. Man spricht hier von additiver Farbmischung. ("Additiv" bezieht sich also auf das Mischverfahren, nicht auf die Farben!) Werden zwei Farbkanäle zu gleichen Teilen gemischt, entstehen neue Basisfarben. Aus Blau und Grün wird ein leuchtendes Hellblau, Cyan genannt. Aus Rot und Blau wird ein leuchtendes Pink, Magenta genannt. Und aus Rot und Grün wird Gelb (englisch Yellow).

Werden Rot, Grün und Blau zu je 100% gemischt, entsteht Weiß. Beim Druck werden Farben nicht durch Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen erzeugt, sondern durch die Überlagerung von Farbpigmenten, die das einfallende (weiße) Licht absorbieren. Vom gesamten Spektrum des Lichts wird nur noch ein Teil zurückgegeben. Mischfarben entstehen durch das Überdrucken mit verschiedenfarbigen Pigmenten, die nun mehrere Teile des Lichtspektrums absorbieren. Man spricht hier von subtraktiver Farbmischung. (Dies ist übrigens das Mischverfahren, das wir seit unserem ersten Malkasten kennen.)

Würde man einfach Rot, Grün und Blau übereinanderdrucken, ließen sich nicht gerade viele unterschiedliche Farben erzeugen. Wie sollte beispielsweise Gelb entstehen?

Trifft normales Tageslicht jedoch auf eine mit Cyan und Magenta bedruckte Fläche, so absorbiert die Fläche aus dem Licht ihre Komplementärfarbe und reflektiert den Rest. Die Komplementärfarbe von Cyan ist Rot, die Komplementärfarbe von Magenta ist Grün. Bei Subtraktion dieser Komplementärfarben (weil sie ja absorbiert werden) bleibt also nur Blau - wir nehmen eine Blau bedruckte Fläche wahr. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Blau die Komplementärfarbe von Gelb ist.

(Für den Begriff "Komplementärfarbe" werden gelegentlich auch noch die Begriffe "kompensative Farbe" oder "Gegenfarbe" verwendet.)

Theoretisch müßten bei gleichmäßiger Bedruckung einer Fläche mit je 100\% Cyan, Magenta und Gelb alle Farben absorbiert werden und Schwarz herauskommen. In der Praxis ist dieses Schwarz aber meist schmuddlig grünlich oder bräunlich. (Bei älteren Druckermodellen mit nur drei Farben ist dies deutlich zu erkennen.) Schwarz wird als vierte Druckfarbe dazugenommen, um ein wirklich echtes Schwarz zu erreichen. Der herkömmliche Vierfarbdruck basiert auf dem CMYK-Farbmodell (Cyan, Magenta, Yellow, Black oder auch Key).

Mit dem Vierfarbdruck sind daher nur Farben darstellbar, die aus der Mischung dieser Druckfarben hergestellt werden können (alles andere sind Sonderfarben). Dadurch ist das Druckspektrum insgesamt kleiner als das sichtbare Spektrum und auch kleiner als das Monitorspektrum.

Fassen wir also zusammen: Monitor und Drucker verwenden verschiedene Methoden, um Farben zu erzeugen. Aus diesem Grund sind die Primärfarben - die "ursprünglichen" Farben - unterschiedlich: RGB beim Monitor, CMY(K) beim Drucker. Durch Mischung von jeweils zwei Primärfarben zu gleichen Teilen entstehen die Sekundär- bzw. Komplementärfarben. Werden die drei Primärfarben zu je 100% gemischt, entsteht am Monitor Weiß (additive Farbmischung), auf dem Drucker jedoch Schwarz (subtraktive Farbmischung).

Im zweiten Absatz seines Artikels erwähnt Steffen, daß die meisten Menschen die Farben Gelb, Rot und Blau für die Grundfarben halten. Auch wenn es in Bezug auf die obigen Ausführungen ein wenig widersprüchlich klingen mag: Diese Betrachtungsweise ist nicht falsch. Sie geht auf den sogenannten Farbkreis zurück, der bereits von I. Newton aufgestellt wurde. Im Laufe der Geschichte befaßte sich unter anderem auch J. W. von Goethe damit und letztendlich wurde von M. E. Chevreul 1839 der umfassendste Farb(ton)kreis geschaffen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Farbe mithilfe von Modellen zu beschreiben und Gelb, Rot sowie Blau als die Grundfarben zu betrachten, ist halt nur eine der Möglichkeiten. Heutzutage sind RGB, CMYK, Lab, HLS, HSB bzw. HSV die bekanntesten und verbreitetsten Farbmodelle. In jedem halbwegs vernünftigen Bildbearbeitungsprogramm findet man sie wieder. Allerdings ist die Umrechnung von einem Modell zu einem anderen stets fehler- und somit verlustbehaftet. Doch dies würde jetzt zu weit führen...

Zugegebenermaßen war dies alles ziemlich theoretisch und hat wenig mit dem KC zu tun, aber für eine Einführung in das Thema Farbenlehre wiederum relativ kurz (und oberflächlich).

Der KC am PC-(TFT-)Monitor

von Enrico Grämer

Wer einen Monitor an seinem KC hat, möchte diesen nie wieder vermissen. Was aber, wenn er mal kaputt geht?

Leider wird es immer schwieriger einen 15-kHz-Commodore-Monitor zu beschaffen, und die meisten Händler machen sich auch nicht mehr die Arbeit, irgendetwas reparieren zu wollen. Zum Glück haben einige findige Amiga-Entwickler ein Gerät namens Scan-Doubler erfunden, welches die 15 kHz der PAL-Norm nahezu verdoppelt, genauer gesagt auf 29,5 kHz anhebt. Das ist dann aber schon wieder ein Problem, denn die meisten Monitore fangen leider erst bei 30 kHz oder 31 kHz richtig zu synchronisieren an. Es geht also auch nicht mit jedem Monitor.

Ich habe es mit dem AmiScan-Flickerfixer-Scandoubler und dem Monitor TE768B von Scott (17 Zoll) ausprobiert, mit den Monitoren von Belinea sollte es auch meistens klappen.

Der Bauteileaufwand ist ansonsten nur minimal. Es wird nur ein 26-pol. Steckkartenverbinder, ein 23-pol. Sub-D-Stecker, ca. 20...30 cm 26-pol. Flachbandkabel, 3 Widerstände und ein 74LS04 benötigt. Der Steckkartenverbinder kann z.B. bei Conrad unter der Bestellnummer 742953 bezogen werden. Leider fehlen am RGB-Anschluß des KC einige Kontaktzungen. Dazu kann man ganz gut die ISA-Interfacekarte vom Handscanner recyclen. Mit einem Dremel fräst man die Kontakte auf die Hälfte der Platinenstärke, ebenso am KC, und klebt den auf Größe eingepaßten Kontakt mit Sekundenkleber ein.

Ob die -5 Volt bei anderen Scandoublern benötigt wird, kann ich nicht sagen, bei dem hier verwendeten ist dies nicht der Fall. Die Widerstände dienen nur zum Schutz der Schaltungen, falls auch andere Scan-Doubler verwendet werden sollen. Beim Amiga ist es nämlich auch möglich, den Rechner über verschiedene Varianten mit der externen Hardware zu synchronisieren, so z.B. können auch die H-Sync- und V-Sync-Signale extern dem Amiga vorgegeben werden. Das ist bei der Nutzung am KC natürlich nicht möglich, wodurch es ohne die Widerstände zu Kurzschlüssen kommen könnte.

- plan.eps ... Anschluß des AmiScan-Flickerfixer-Scandoubler an den KC

- lage.eps ... Zum Auffinden der zusätztlich benötigten Signale auf der KC-Hauptplatine

- eps.zip ... Download der beiden Bilder

Neue BASIC-Programme

von Siegfried Neitsch

Zuerst ein paar Spiele:

- ABC

- Buchstaben sammeln: Die Buchstaben müssen in der richtigen Reihenfolge eingesammelt werden. Wo man schräg läuft kann man später noch kreuzen. 20 Punkte sind vorgegeben, bei jedem Schritt wird einer abgezogen, für jeden richtigen Buchstaben gibt es Punkte dazu.

- CRISTB

- Christbaumpuzzle: Ein Bild muss genau wie vorgegeben zusammengesetzt werden.

- FAX

- Schiebefax mit Buchstaben: Die Buchstaben müssen mit den Cursortasten von A - P geordnet werden.

- LEGEN

- Teile einschichten: Es müssen möglichst viele Teile in die Schächte eingeschichtet werden. Vor der ersten Bewegung können die Teile mit <HOME> gedreht werden. Am richtigen Platz müssen sie mit <ENTER> abgelegt werden.

- MERK

- Bilder merken (memory): 1 - 4 Personen können spielen. Es müssen zwei gleiche Bilder aufgedeckt werden.

- SNAKE

- Nachbau eines KC-87 Spiels von G. Knopf: Eine Schlange frisst Zahlen und wird immer länger. Mit den Tasten <SHIFT> + 0 können zusätzlich Zahlen ins Spiel gebracht werden.

- STRASSE

- Die lange Straße: Ein Knobelspiel mit 6 Würfeln.

- SCHIEBE

- 6 Steine mit den Tasten 1 - 6 ordnen.

- GROLABY

- Labyrinth mit Spinnen: Schatz suchen und zum Ausgang bringen und Spinnen töten.

- KISTEN

- Mit einem Stapler Kisten aufräumen: 18 Kisten müssen in jedem Bild aufgeräumt werden (4 Bilder). 2 Kisten bleiben übrig. Jeder Schritt kostet 1 Punkt, jede aufgeräumte Kiste bringt 200 Punkte.

- DREHEN

- Nach einem kleinen Plastespielzeug zum Verdrehen nachgebaut. Bedientasten 1 - 6.

- RAMME

- Pfähle in den Boden rammen: Nach einem KC87-Spiel. Mehrere Spielstufen, rammen mit beliebiger Taste.

- RUECK

- Zahlen sammeln im verschiebbaren Labyrinth: Nachbau eines Brettspiels für 1 - 4 Personen. Das Labyrinth besteht aus festen und beweglichen Teilen. Ein Teil ist übrig und liegt daneben. Der Spieler kann dieses Teil mit <ENTER> in die gewünschte Richtung drehen und muss es dann in das Labyrinth einschieben. Zuerst wird mit den Cursortasten festgelegt, in welche Richtung eingeschoben werden soll, und dann mit den Tasten 1 - 3 in welche Zeile oder Spalte. Dabei fällt das gegenüberliegende Teil heraus. Jetzt kann der Spieler versuchen zur Zahl zu laufen. Er beendet mit <ENTER> und der nächste Spieler beginnt mit Eingabe des Anfangsbuchstabens seines Namens.

Nun noch ein paar "nützliche" Programme:

- NOTEN

- Noten eingeben, speichern, Musik hören, Noten drucken: Neueingabe: Liedtitel eingeben, danach, ob das Lied einstimmig oder zweistimmig ist. Dann werden die Vorzeichen vom Zeilenanfang eingegeben. Dazu erscheinen die Buchstaben C - H. Mit + (für #) oder - (für b) gibt man sie ein. Das Eingeben der Noten beginnt mit der Oktave (O1 - O4), aber nur, wenn die Oktave sich ändert. Dann die Eingabe des Tones (C - H) oder der Pause (P). Zusätzliche Vorzeichen innerhalb der Zeile werden mit + oder - vor der Note eingegeben (+F für Fis). Für den Notenwert gibt man den Nenner des Bruches ein (4 für 1/4). Bei punktierten Noten kommt der Punkt vor die Zahl (.4). Beendet wird die Eingabe mit X oder Y.

Ergänzen: Weitere Noten anfügen.

Korrigieren: Fehlerhafte Eingaben berichtigen.

Daten laden: Bereits gespeicherte Lieder laden.

Daten speichern: Neu eingegebene Lieder speichern.

Musik: Falls man mit einem Instrument mitspielen will, kann man den Computer nach diesem Instrument stimmen. Das Tempo wird durch die Tonlänge und die Länge der Zwischenpausen bestimmt.

Drucken: Die Noten werden auf dem Bildschirm dargestellt, das erleichtert die Kontrolle ob die Eingabe richtig war. Hat man das Druckerprogramm geladen, wird der Bildschirminhalt gedruckt.

- HORCH, KRATSCH, CLEMENT

- Drei Lieder für das Notenprogramm.

- DRUCKER

- Drucken des Bildschirms: Diese Programm stammt nicht von mir, solche Programme bringe ich nicht. Es stammt von Andreas Kowarz, auch ein Neu-Löbauer. Er hat auch noch andere schöne Sachen gemacht. Das Programm wird auf 7000h geladen und auch mit dieser Adresse gestartet.

- SUCH

- Suchen von Variablen und Befehlen in BASIC-Programmen: Das Programm wird hinter ein BASIC-Programm geladen und mit RUN40000 gestartet. Es können alle Variablen ausgegeben werden, die im Programm vorkommen. Wird nach einzelnen Variablen oder Befehlen gesucht, gibt das Programm die Nummern der Zeilen, in denen die Variablen mit einem Wert belegt werden, bzw. der Befehl vorkommt.

- BIPO

- Erzeugen und Speichern von Figuren: Mit dem Programm können Figuren bis zu einer Länge von 4 Zeichen (32 Pixel) und einer Höhe von 3 Zeichen (24 Pixel) erzeugt werden und dann in allen 4 Richtungen kodiert und abgespeichert werden. Zuerst wird die Größe eingegeben. Nach Enter wird das Bildfeld angezeigt und die Figur kann mit den Tasten 1 (Pixel), 2 (kein Pixel) und Culeft (zurück) gezeichnet werden. Nach <ENTER> werden nacheinander die 4 Richtungen angezeigt und man gibt ein, welche gespeichert werden sollen. Nach dem Berechnen der Bytes (Bitte etwas Geduld) kann man: Bytes anzeigen lassen (dezimal), Bytes drucken, Bytewerte in Datazeilen eintragen lassen und diese nach löschen des Programmes (DELETE10,1200) in anderen Programmen verwenden oder die Bytes ab BE00h speichern und die Bilder ansehen. Sie sind dann ab CHR$(160) kodiert.

-

Zum Schluss noch etwas anderes. Ich habe das Programm "REGVIEL", das von R. Däubner in den KC-News 2/2000 angeboten wurde, etwas verändert (ich hoffe, ich habe keine Urheberrechte verletzt) und biete es deshalb nochmal an. Durch Ersetzen von PSET durch LINE ist das Programm wesentlich schneller, die Anzahl der Vielecke habe ich von der Anzahl der Ecken und dem Teiler abhängig gemacht.

KC-Software auf CD-ROM

von Ralf Däubner

Nachdem bereits in den letzten KC-News von der KC-CD berichtet wurde, möchte ich Euch ein paar kleine Details verraten, wie diese CD entstanden ist.

Man schließt eine Audio-Quelle an eine Soundkarte an (ob ein angebissener Apfel oder ein schwindeliger PC oder vielleicht ein Pinguin herumtollt, tut nichts zur Sache). Mit einem WasAuchImmer tut man sich sicherlich wesentlich leichter bei der Audionachbearbeitung. So dürfte es so ziemlich für jedes gängige Betriebssystem ein Tool zum Nachbearbeiten geben. In meinem Fall standen eine AWE 64 zur verfügung. Der PC dazu ist für diese Aufgabe regelrecht unterfordert, wenn es nur ums Aufnehmen geht, reicht noch mein 386er mit der SB16.

Nun das mit dem Aufnehmen ist leichter gesagt als getan. Das Problem ist das Audiosignal, das der Computer (KC; ZX81) lesen muß. In dem Falle ist eine Übersteuerung erwünscht, damit das Audiosignal eindeutige Flanken hat. Nur diese Flanken kann die Laderoutine auswerten. Bei einer Musikaufnahme ist eine Übersteuerung nicht erwünscht, da es dann zu Verzerrungen und einen erhöhten Klirrfaktor kommt. Aus diesem Grund gab es zumindest zum KC extra die Geräte LCR-Data und Geracord GC6022 (von der Monovariante 6020 abgeleitet). Wer das Systemhandbuch zur Hand hat, sollte sich die Sache mit dem Recorder mal durchlesen. Die Ausgangsspannung beträgt bei meinem LCR-Data tatsächlich 250 mV (500 mV Spitze-Spitze). Versuche haben gezeigt, das es mit der Einstellung nicht so einfach ist.

Nun, der CD-Player wird sozusagen der Recorder im übertragenen Sinne, nur Aufnehmen ist leider nicht direkt möglich. Mittlerweile gibt es auf dem HiFi-Sektor doch einige recht brauchbare Alternativen. Das mit der CD haben wir schon. Dann gibt es noch von der Firma Sony die MiniDisk. Diese wiederbeschreibbaren sehr kompakten CDs sind zwar was die Beschichtung betrifft auch magnetischer Natur, aber die werden mit einem Laser abgetastet. Die dazugehörigen Geräte sind mehr oder weniger kompakt aufgebaut, je nach Einsatzbereich. Worauf es eigentlich ankommt, wissen wir bereits.

Jetzt käme von Euch die vielleicht wichtigste Frage. Nun, um sie zu beantworten, müßen wir uns etwas mit den physikalischen Eigenheiten eines Stereogerätes beschäftigen. Denn auch wenn man mono aufnimmt, hat man immer noch ein Stereogerät vor sich. Der Begriff der Schwebung dürfte noch aus dem Physikunterricht bekannt sein, das ist ja das eigentliche Problem, das umgangen werden muß. Eigentlich sehr einfach und naheliegend: Man nutzt anschlußtechnisch einen Kanal; welcher ist dabei Euch überlassen. Bei der Wiedergabe empfehle ich eine Stereoklinke zu nutzen, bei der der linke Kanal unbeschaltet bleibt.

Die Lautstärkeeinstellung ist dann durch Versuch zu ermitteln. Der KC ist da nicht so eigen und das aufgezeichnete Signal ist schon übersteuert. Wichtig ist aber dann, das eventuelle Klangregelnetzwerke deaktiviert werden. Sie verfälschen das Signal ziemlich stark. Meine Versuche habe ich mit einem einfachen CD-Player gemacht. Eventuell könnte das CD-ROM-Laufwerk auch für diesem Zweck genutzt werden. Zu DDR-Zeiten wurden schließlich auch Schallplatten gepresst und die nicht nur für den KC. Damit hätten wir vorerst das Thema Wiedergabe abgeschlossen, kommen wir nun zur Aufnahme.

Weiter oben habe ich bereits alles Wesentliche zum Signal gesagt. Der KC ist von Prinzip her direkt mit der Soundkarte verbunden. Ein kleiner Verstärker paßt die Impendanzen an. Ansonsten müßte ich das Signal lautstärkemässig nachbearbeiten. Aber es kommt wahrscheinlich sehr stark auf die verwendeten Karte an, ich bevorzuge Karten der Firma Creative. Beigepackt ist das relativ anspruchslose Tool WaveStudio. Damit wurden mit minimalsten Einstellungen die Aufnahmen gemacht. Wie schon gesagt, ein 386er macht das Gleiche genausogut.

Als Copy-Tools nutze ich im allgemeinen KC-Kupfer und Copy von Mario Leubner. In letzter Zeit gehe ich wieder den Umweg über das Band, da ich so testen kann, ob das Programm noch funktioniert. Das Dumme an diesem beiden Progs ist, daß ich nur MC-Programme damit kopieren kann. Bei BASIC kommt man nicht am Interpreter vorbei.

Eine reine Basic-CD ist aber schon in Planung. Ich hoffe, daß ich die schon zum Clubtreffen vorstellen kann. Aber als erstes hat die Anwendungs-CD Vorrang. Spiele-CDs gibt es schon 2 Stück (eine gemischte und eine speziell nur für den KC85/3). Vorteil der CD ist eigentlich, daß das Suchen weitestgehend entfällt. Aber die Ladezeiten bleiben leider noch. Der Verstärker, den ich in der Ausgabe 3/2000 als Übung eingescannt habe, läßt sich für jedes Gerät verwenden.

Das Brennen der CD, was gibt es dazu noch zu sagen. Außer, daß ich Audio-CDs nur mit 2-facher Geschwindigkeit brenne, da es sonst zu Schreibfehlern kommt. Nicht daß die CD dann Schrott ist, nein, es ist so, daß das Audiosignal Fehler enthält, wenn sie mit 4-facher Geschwindigkeit oder noch höher gebrannt wird. Sie würde Springen (die Fehlerkorrektur ist dann regelrecht überfordert).

Fazit: Die CD ersetzt leider nicht die Kassette, sie ergänzt nur. Der eigentliche Grund war nur der, daß es schon öfters Anfragen gab, was ein KC so kann. Eine CD ist schnell gebrannt und die Anschußbedingungen sind wirklich minimal. Mit der Mini-Disc gibt es noch eine richtige Alternative, was die Haltbarkeit betrifft. Andererseits gibt es Geräte, wo an Diskette nicht zu denken ist, da sie vom Hersteller zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgesehen war.

Audiozusatzschaltung

Bestimmt habt Ihr den Verstärker aus den letzten News über UNIPIC ausgedruckt. Der Artikel dazu erschien in der Practic 1/89. Der Autor war ein Herr Wolfgang Bönisch. Nun hier der ungekürzte Artikel:

- Ein kleines Zusatzgerät kann bei Computerklubs und in Bildungseinrichtungen (Berufsschulen) helfen, fehlerhafte Software sicher einzulesen. Ein Operationsverstärker arbeitet als Schwellwertschalter. Mit dem Regler R5 wird die untere Empfindlichkeitsgrenze eingestellt. Störgeräusche, wie das Rauschen vom Tonband, können damit ausgeblendet werden. Der OPV arbeitet negierend, deshalb folgt ein Inverter (D100, 7400, DL104, DL000). Mit dem Regler R6 erfolgt die Anpassung an den Rechner.

Diese Schaltung generiert ein echtes Rechtecksignal. Sie ist leicht auf einer Lochrasterplatte aufzubauen, die meisten Bauteile finden sich sicher in der Bastelkiste. Der KC 85/2-4 besitzt eine änliche Schaltung, nur nicht so komfortabel. Mit etwas Bastelei läßt sich diese vielleicht sogar im Computer unterbringen.

Tapemaster

Bei meinem Streifzug durch die Emulator-CD (aus dem KC-Archiv) bin ich auf das Programm Tapemaster für den KC 85/3 gestoßen. Dieses lag als Tapeversion (als was sonst) vor. Nun das konnte man auch auf einem M025 verewigen (mit dem EPROM-Brenner M030 ist das wirklich umständlich, aber es geht!). Wer selbst noch ein KC85/3 im Einsatz hat, weiß, was das für ein Programm ist. Lauffähig ist das ab der Adresse C000h, also dort, wo der BASIC-EPROM sich verkrümelt. Um die ewige Schalterei sich zu beenden, war dieses kleine Listing vorgesetzt. Dieses schaltet den BASIC-EPROM ab und aktiviert ein M022 im Schacht 8 (Standard beim /3) auf besagter Adresse. Dazu auch etwas Originaltext aus der Anleitung:

- Mit dem folgenden kleinen Programm kann man sich die doch recht aufwendige Schalterei bei Verwendung eines 16K-RAM-Moduls im Schacht 8 für das Programm TAPE ersparen. Nach Eingabe von TAPE wird es dann ergänzt und mit SAVE 3FD0 5D05 3FDE abgespeichert. Das M022 muß dann auf die Basisadresse 4000H geswitcht werden, was nach Einschalten des Rechners automatisch passiert. Das Zusatzprogramm startet TAPE in RAM-Ebene 2 (erster 32K-Block im gesteckten 64K- oder 256K-Modul im Schacht 0C oder höher), falls diese nicht vorhanden ist, in Ebene 1 (Grundgerät-RAM).

2400 ORG 03FDEH 3FDE UP EQU 0F003H ;PV 1 3FDE 3E 03 START LD A,3 3FE0 2E 02 LD L,2 ;Schacht 2 3FE2 16 00 LD D,0 ;BASIC-ROM aus 3FE4 CD 03 F0 CALL UP 3FE7 26 DEFB 26H 3FE8 3E 03 LD A,3 3FEA 2E 08 LD L,8 ;Schacht 8 3FEC 16 C1 LD D,0C1H ;TAPE auf 0C000H 3FEE CD 03 F0 CALL UP ;und als ROM 3FF1 26 DEFB 26H 3FF2 3E 01 LD A,1 3FF4 32 81 B7 LD (0B781H),A ;ARGN=1 3FF7 21 02 00 LD HL,2 ;Dateinummer fuer 3FFA 22 82 B7 LD (0B782H),HL ;Start in ARG1 3FFD C3 70 CB JP 0CD62H ;Ansprung TAPE

Diese kleine Routine ist was für dem experimentierfreudigen Programmierer. Das Programm selbst habe ich zum Ausprobieren in einen 2764 (damit habe ich den BASIC-ROM eines KC85/3 ersetzt) und in 4 Stück 2716 gebrannt. Die baugleichen russischen Modelle K573rf2, die sich häufig in den EPROM-Modulen befinden, vertragen eine Programmierspannung von 25 V. Die K573rf1 entsprechen den nicht mehr gebräuchlichen 2708. Die letzte Ziffer ist die wichtigste.

Zum Schluß

Und bevor ich es noch vergesse, ein kleines Programm gibt es dieses Mal auch. Es heißt SOUND.KCC. Wie es bedient wird, weiß ich leider nicht, aber ich fand es witzig. Viel Spaß beim Musizieren ;--)

Rumgestöbert in alten Zeitschriften und Büchern (Teil 1)

von Steffen Gruhn

Ich möchte für alle Späteinsteiger und Interessierte in einigen alten Büchern und Heften rumstöbern und das Wichtigste noch einmal für alle zusammentragen. Die Artikel und Programme sind NICHT von mir. Die Quellen mit den Autoren stehen am Ende des jeweiligen Berichtes. Die Texte wurden von mir auf das wichtigste gekürzt. Ich hoffe ich konnte etwas informatives für Euch finden.

Kleincomputer-Tipp 1: Ein-/Ausladen von Bildern

Das Abspeichern von Bildschirminhalten ist beim KC 85/3 nur indirekt möglich, da stets die Blockanzeige stört. Durch Umladen wird das Bild gerettet und somit auf einem anderen Speicherbereich verfügbar. Das vorgestellte Verfahren erlaubt dennoch ein direktes Ein-/Ausladen von Bildern. Es ist kein zusätzlicher Speicherbereich für das Bild notwendig. Über das Steuerbyte (B7A2H) wird die Blockanzeige und damit das Zerstören des Bildes unterdrückt.

Das Programm kann in ein BASIC-Programm nach den bekannten Methoden mit MODIFY eingeschrieben werden und an beliebiger Stelle im Speicher stehen. Nach dem Erstellen komplizierter Bilder erfolgt der entsprechende CALL-Befehl und das Bild wird gerettet. Die auf diese Weise ausgelesenen Bilder können durch die folgende Basiczeile eingelesen und sichtbar gemacht werden.

10 VPOKE 14242,3:BLOAD:VPOKE 14242,0

Hexdump des Programms SAVE:

CD 18 F0 21 81 B7 36 02 AF 23

77 23 36 80 23 77 23 36 B2 21

A2 B7 36 03 E5 CD 03 F0 36 E1

AF 77 CD 1B F0 C9

- Quelle: Jugend + Technik, Oktober 1988, Andreas Zeidler

Kleincomputer-Tipp 2: Arbeit am Bildschirm

Folgende zwei Programme dienen der Verbesserung der Bildschirmarbeit am KC 85/3. Vor Aufruf der Programme aus BASIC und CALL muss das gewünschte Kursorfeld mit LOCATE Z,S angegeben werden. Die beiden Programme werden mit MODIFY in das Basicprogramm eingeschrieben.

Hexdump des Programms NEGIEREN:

CD 18 F0 2A A0 B7 ED 5B 9C B7

19 E5 16 08 4C CD 03 F0 41 E1

67 06 08 E5 CD 03 F0 34 7E 2F

77 E1 24 10 F4 CD 1B F0 C9

Hexdump des Programms DREHEN:

CD 18 F0 06 08 C5 2A A0 B7 ED

5B 9C B7 19 E5 16 08 4C CD 03

F0 41 E1 67 E5 06 08 E5 CD 03

F0 34 CB 26 17 E! 24 10 F4 E1

C1 F5 10 D9 06 08 F1 E5 CD 03

F0 34 77 E1 24 10 F5 CD 1B F0

C9

- Quelle: Jugend + Technik, Oktober 1988, Andreas Zeidler

Lokales Netz LOTUNET: Computer-Esperanto aus Dresden

"Nimm einen Computer mehr...", möchte man heutzutage analog eines alten Spruchs vermuten. Aber so gesund währe das wohl kaum. 1 Computer + 1 Computer ergeben zwar normalerweise 2, aber lange noch nicht den Effekt, der entstehen kann, koppelt man die zwei Computer. Und noch mehr wachsen die Potenzen, je mehr Rechner den "Draht" zueinander finden. Dieser "Draht" ist heute oft schon ein Lichtwellenleiter. Doch so ein Kommunikationsdraht, sei er aus Glas oder Metall, lässt sich nicht so einfach von Computer zu Computer verlegen. Diese haben verschiedene Sprachen. Einer versteht den anderen nicht, oder kaum. Aber selbst für Computer gleicher Art, wo man keine "Sprachschwierigkeiten" vermutet, müssen Lösungen gefunden werden, die es ihnen gestatten, miteinander zu "reden".

Computer-Esperanto ist also gefragt. Doch da gibt es nichts Globales. Denkbar ist jedoch, ein Netz zu schaffen und dort nur Computer zu bestimmten Bedingungen zuzulassen, sozusagen eine Konferenzsprache festzulegen. Natürlich muss man den einzelnen Rechner dann dazu in die Lage versetzen, was in der Regel Hard- und Softwareaufwand bedeutet.

Eine interessante Lösung, das lokale Netz LOTUNET, fanden wir auf der Messe, vorgestellt von einem überbetrieblichen Jugendforscherkollektiv der FDJ des Informatikzentrums der TU Dresden und weiteren Institutionen.

Gegenwärtig arbeiten in 40 LOTUNET-Netzen 900 Teilnehmerrechner. Die Anwendungspalette reicht von Lehrkabinetten über Maschinenbaubetriebe wie das Kupplungswerk Dresden sowie CAD-Laboratorien wie bei Robotron Sömmerda oder Messwerterfassung im VEB Obstproduktion Borthen oder Büroautomatisierung im Kombinat NAGEMA bis zur Verkopplung von 20 Rechnern im Vereinten Institut für Kernforschung DUBNA (UdSSR). Im VEB Planeta Radebeul, einem Betrieb des Kombinates Polygraph arbeitet man für das Kommunikationsmodell des Maschinenbaubetriebs der Zukunft, Fabrik 2000. Auch unser neuer Bildungscomputer arbeitet mit LOTUNET.

Entsprechend selbstbewusst war dann das Auftreten der Aussteller auf der Messe: "LOTUNET kann mit in der DDR verfügbaren Bauelemente aufgebaut werden. Das System ist ein Rechnernetz der Mittelklasse (250 kBit/s bis 1 Mbit/s), dessen Hard- und Softwarekomponenten modular aufgebaut sind. Dem Baukastenprinzip entsprechend können verschiedene Niveaustufen aufgebaut werden. Bis zu 100 Stationen sind per Koaxialkabel oder Lichtwellenleiter im Entfernungsbereich einiger Kilometer anschließbar."

Zur 31. Zentralen MMM zeigte das Kollektiv die neueste Lösung mit sogenannter verteilter virtueller Diskette. Dabei kann man von beliebigen Rechnern auf beliebige andere zugreifen, auch geschützter Zugriff ist möglich (nur Lesen, nur Schreiben oder Lesen/Schreiben). So entfällt z.B. für den Kleincomputer der Rekorder, mehrere Rechner können de facto gleichzeitig auf die Diskette eines PC zugreifen. Ihre Möglichkeiten steigen, sie werden sozusagen aufgewertet. Demonstriert wurde das ganze in Leipzig mit zwei PC, drei KC und einer Datenstation.

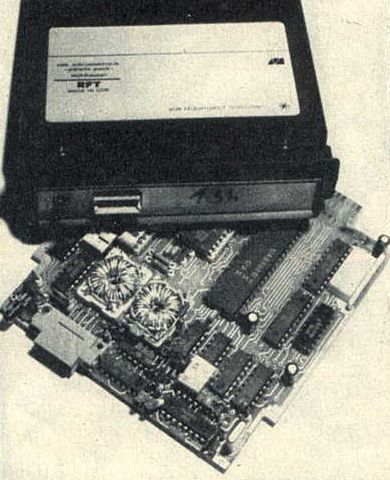

Bild 1: Dieses Modul gesteckt, eröffnet den Kleincomputern KC85/2 bis /4 völlig neue Horizonte.

Auch diese Datenstation wurde, sonst ein einfacher Rechner, per LOTUNET zum CP/M-Rechner aufgewertet. Die Möglichkeiten steigen durch das nun mögliche Einladen international verbreiteter Betriebssysteme und Dienstprogramme.

Das geht natürlich nur, wenn dem jeweiligen ans Netz anzuschließenden Rechner entsprechende Hard- und Software zugegeben wird. Die beteiligten Computer werden per Kabelanschlusseinheiten und sogenannten Netzwerk-Interface-Einheiten an das Hauptkabel angeschlossen. Ohne erstere kann man in der Regel bis 16 8-Bit- oder 16-Bit-Personalcomputer, Bürocomputer, Datenstationen oder Kleincomputer mit einer einzigen, technologisch leicht beherrschbaren Leiterkarte miteinander verbinden.

Auch für leistungsfähigere Rechner existieren schon Lösungen.

Quelle: Jugend + Technik, Januar 1989, KI

Warum laufen nicht alle KC85/3-Programme auf dem KC85/4 ?

Kundeninformation des VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen vom 29.11.1988

Einige Anwender haben beim Laden von Programmen des KC85/2 oder KC85/3 in den KC85/4 bemerkt, daß nicht Alles so funktioniert wie gewohnt. Die Hauptursache dafür liegt im veränderten Aufbau des Bildwiederholspeichers. Für den Pixel- und Farb-RAM hat sich gegenüber dem KC85/3 die Adreßrechnung verändert. Zu sehen ist, daß sich die Berechnung einer bestimmten Adresse aus der x-y-Position eines Pixels stark vereinfacht hat. Außerdem braucht die Farbpositionsadresse nicht extra errechnet zu werden, da sie identisch mit der Pixelpositionsadresse ist. Zu beachten ist dabei, daß der Farbspeicher in einer anderen Speicherebene angeordnet ist als der Pixelspeicher. Die Adreßfolge auf dem Bildschirm ist beim KC85/3 zeilenorientiert und beim KC85/4 spaltenorientiert.

KC85/3-Programme, die eigene Adreßrechnungen durchführen, können aus oben genannten Gründen auf dem KC85/4 nicht laufen. Wurde an den entsprechenden Stellen mit dem CAOS-Unterprogramm (CAOS-UP) 34H (Berechnung Pixel- und Farbadresse) gearbeitet, bekommt man auch beim KC85/4 die korrekte Pixel- und Farbadresse heraus. Beim KC85/3 übergibt dieses CAOS-UP u.a. im Doppelregister DE die Farbadresse. Das ist beim KC85/4 nicht mehr der Fall, weil erstens im Doppelregister HL die Pixeladresse übergeben wird, die mit der Farbadresse identisch ist, und weil zweitens an diesen Programmstellen sowieso Programmänderungen notwendig werden, da ja die Farbebene erst zugeschalten werden muß, um in ihr Manipulationen durchführen zu können. Folgende Programmteile schalten die Farbebene ein bzw. aus, wirken also als Schalter:

1. BASIC:

PRINT CHR$(27);"9";

2. FORTH:

HEX 39 1B EMIT EMIT

3. Assembler:

LD A,(IX+1) ;aus Merkzelle

XOR 2 ;Umschalten

LD (IX+1),A ;in Merkzelle

OUT (84H),A ;an Port 84H

Bei den bisher ausgelieferten Geräten KC85/4 mit dem Betriebssystem CAOS Version 4.0 oder 4.1 treten weitere Probleme auf, so z.B. bei der Verwendung des CAOS-UP 31H (Verlagerung des Arbeitsbereichs). Bis zur Version CAOS 4.1 werden in diese CAOS-UP {\em alle} internen Speicherblöcke in den Grundzustand, der nach einem Kalt- oder Warmstart vorliegt, zurückgesetzt. Ab der Version CAOS 4.2 werden die aktuellen Schaltzustände der internen Speicherblöcke durch das CAOS-UP 31H nicht mehr geändert.

Bei der Anwendung der CAOS-UP 08H (Initialisierung Magnetbandausgabe, Ausgabe des ersten Blockes) und 0AH (Initialisierung Magnetbandeingabe, Einlesen des ersten Blockes) wird bis zur Version CAOS 4.1 immer die Kassettenpufferanfangsadresse B700H durch diese CAOS-UP eingestellt. Andere Pufferadressen sind also für die Ausgabe, bzw. für das Einlesen des ersten Blockes nicht möglich. Ab der Version CAOS 4.2 ist auch dieser Unterschied behoben.