Top-Themen:

- Das Jahr-2000-Problem

- Neues zur Festplatte am KC

- Modelleisenbahnsteuerung mit dem KC85/4

Ein paar Worte zur Einleitung

von Frank Dachselt

So, da wären wir also im Jahr 2000! Über eine mehr oder weniger tiefgreifende Betrachtung dieses Umstandes ist in den letzten Monaten wohl keine Computerzeitschrift herumgekommen. Auch wir bleiben hier in den KC-News nicht davon verschont. Wie die nachfolgenden Beiträge dieser Ausgabe zeigen, besitzt das Thema rund um diese besondere Jahreszahl auch für uns eine gewisse Relevanz, denn spätestens seit dem GIDE-Interface und ZSDOS ist Datumsabhängigkeit auch auf dem KC kein Fremdwort mehr.

Und wer genau hingesehen hat, wird bereits festgestellt haben, daß wir auch beim Titel dieser Zeitschrift eine kleine kosmetische Korrektur vorgenommen haben. Damit dürften wir auch in dieser Hinsicht für die nächsten Jahre gerüstet sein...

Clubtreffen 2000

An dieser Stelle gibt es nun die letzten Informationen zu unserem diesjährigen Clubtreffen. Neben der Skizze auf dem Titelblatt findet Ihr die Karten für die Anreise in den Bildern 1 und 2. Hier noch einmal die verbale Anreisebeschreibung:

- Ort des Treffens:

- "Jugenddorf am Müggelsee", Fürstenwalder Damm 838, 12589 Berlin

- Anreise mit Pkw:

- Die Anreise mit Pkw erfolgt über die Autobahn A10 bis Abfahrt Erkner/Berlin-Köpenick und dann weiter in Richtung Köpenick über Rahnsdorf bis zum Müggelsee. Da im Jugenddorf selbst nicht genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, muß der Parkplatz am "Müggelseebad" benutzt werden, der wenige Schritte entfernt liegt. Zum Aus- und Einladen der Technik kann aber direkt bis vor den Veranstaltungsort gefahren werden.

Um das Bilden von Mitfahrgemeinschaften unter den Teilnehmern des Treffens zu erleichtern, gibt es in der Mitgliederliste dieser Ausgabe in gewohnter Weise wieder eine Markierung all derjenigen Teilnehmer, die bei Kostenbeteiligung bereit wären, weitere Clubmitglieder mit dem Pkw zum Treffen mitzunehmen. - Anreise mit der Bahn:

- Bei der Anreise mit der Bahn benutzt man vom Bahnhof Zoo oder Lichtenberg die S-Bahn S3 in Richtung Erkner bis Friedrichshagen und ab da noch für ein paar Stationen die Straßenbahn der Linie 61 in Richtung Rahnsdorf bis zum Licht- und Luftbad Müggelsee.

An dieser Stelle möchten die Organisatoren auch alle Tagesgäste ohne Übernachtungen bitten, sich anzumelden, insbesondere wenn die Teilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten gewünscht wird. Ansonsten können wir für die Verpflegung nicht garantieren. Für alle Rückfragen steht Axel Hermann, der Organisator vor Ort, telefonisch zur Verfügung (wochentags nach 19.00 Uhr).

Bis zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe waren bereits 24 Teilnehmer angemeldet, einige weitere Interessenten haben bereits ihren Besuch im Aussicht gestellt. Damit liegen wir (fast) wieder in der Größenordnung der vergangenen Jahre. In gewohnter Weise bereiten einige Teilnehmer Vorführungen und Workshops vor, die mit Sicherheit auf breites Interesse stoßen werden. Ebenso werden wir auch wieder eine Reihe interessanter Gäste begrüßen können, so daß insgesamt einem erfolgreichen Treffen nichts mehr im Wege steht. Laßt Euch also überraschen!

Also dann bis bald und nun viel Spaß beim Lesen der KC-News!

Euer Redakteur

Das Jahr-2000-Problem am KC unter CP/M

von Mario Leubner

Nach dem Wechsel zum Jahr 2000 stellt sich auch am KC die Frage wie bei allen Computernutzern: Welche Auswirkungen hat das auf meinen Rechner, meine Software und meine Daten? Am KC gibt es keine größeren Probleme, wenn man bedenkt, daß das Datum (das es real ohnehin erst seit dem GIDE-Interface gibt) mehr oder weniger statistische Zwecke erfüllt. Natürlich greifen einige der neueren CP/M-Programme auf die inzwischen standardisierten Schnittstellen mit den Datumsfunktionen zurück und hier sind schon Auswirkungen festzustellen. So etwa nach einem Monat "Jahr-2000" habe ich folgendes festgestellt:

- Echtzeituhr RTC:

- Dieser Chip, indem die Uhr läuft, hat völlig unabhängige BCD-Zähler in sich. Diese zählen die Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate und Jahre. Dabei wird das Jahr nur 2-stellig verwaltet und wie zu erwarten, meldete der RTC nach der 99 die 00 - das entspricht dem Jahr 2000 und ist OK.

- BIOS und BDOS:

- Diese beiden interessiert das Jahrhundert auch nicht sonderlich, von den Datumsfunktionen werden ebenfalls nur 2-stellige Zahlen weitergereicht. Somit erscheint entweder 99 für 1999 oder 00 für 2000 im Speicherplatz für das Jahr. In den Konventionen zu DateStamper und ZS-DOS wurde dazu festgelegt:

- Allen Jahreszahlen von 78 bis 99 ist eine 19 voranzustellen.

- Allen Jahreszahlen von 00 bis 77 ist eine 20 voranzustellen.

- CCP:

- Der CCP von ML-DOS berücksichtigt dies. Im Kommando T bekommt man also die korrekte Zeit (4-stellig) angezeigt, die Eingabe erfolgt dagegen 2-stellig und wird so weitergereicht, wie sie eingegeben wurde: Also "01.01.00" eingeben, um die Uhr auf den 1. Januar 2000 zu stellen.

Anwenderprogramme

Alle unter CP/M laufenden Programme, sollten sich an obige Regel halten und demnach zumindest bis zum Jahr 2077 keine Probleme bereiten. Danach muß man sich was neues einfallen lassen, wenn es denn CP/M noch geben sollte!

Es gibt aber scheinbar doch eine ganze Reihe von Programmen, die sich offenbar nicht an diese Regeln halten. Folgende Programme habe ich getestet und dabei einige Fehler bemerkt:

- FILEDATE.COM V2.1

- zeigt Jahreszahlen 2-stellig an, damit geht erst einmal nichts schief. Die Optionen + und - (Sortierung nach Datum) oder < bzw. > (Eingrenzung nach Datum) berücksichtigen den Jahrtausendwechsel jedoch nicht korrekt. Leider gibt es zu diesem Programm keinen Quelltext und auch der Programmautor Carson Wilson konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

- ZCAL.COM V1.0 (bzw. deutsche Version CAL.COM V1.0)

- zeigt das Jahr 4-stellig an und auch bei Angabe des Jahres in der Kommandozeile den richtigen Kalender. Beim Auslesen der aktuellen Uhrzeit (Aufruf ohne Parameter) wird jedoch die Regel nicht beachtet, so daß statt 2000 das Jahr 1900 dargestellt wird. Zu Quelltext und Autor gilt das selbe wie oben, es stammt wieder von Carson Wilson.

- COPY V1.71 (aus ZSDOS-Paket)

- zeigt Meldungen wie "Replace older?" oder "Replace newer?", und diese sind nicht Jahr-2000-fest. Hier ist der Quelltext vorhanden und könnte angepaßt werden.

- ACOPY V3.5

- Mittels der Option /u werden nur ältere Dateien überschrieben. Das funktioniert solange kein Jahr 2000 auftaucht. Da der Quelltext vorlag, habe ich schnell mal eine Version 3.5a erstellt und den Fehler behoben.

- ZXD V2.0

- zeigt das Datum 4-stellig korrekt an, bei den Dateien 2-stellig. Das ist aber in Ordnung. Da hier der Quelltext vorliegt, besteht eventuell die Möglichkeit, die zusätzlichen Optionen (+, -, <, >) von FILEDATE hineinzubringen und so auf FILEDATE ganz zu verzichten?

- LDIR.COM (LD V1.4a)

- zeigt im Verzeichnis das Datum 2-stellig an, das Jahr 2000 wird allerdings als "A0" dargestellt. Ich bin ja gespannt, wie das dann noch weiter geht! Da der Quelltext vorlag, habe ich die Version 1.4b erstellt und den Fehler behoben.

- LBREXT V3.5

- zeigt das Datum 2-stellig an, 2000 wird hier ebenfalls als "A0" dargestellt. Eine neuere Version ist mir nicht bekannt, der Quelltext liegt vor, kann also überarbeitet werden.

- LPUT V2.2

- zeigt das Datum 2-stellig an, diesmal in einer neuen Form: statt 2000 erhält man ":0" in der Anzeige. Eine neuere Version ist mir nicht bekannt, der Quelltext liegt vor, eine Überarbeitung ist also möglich.

- PMARC/PMEXT

- PMARC zeigt kein Datum, der Uhrentreiber läuft ohne Anzeige, aber korrekt. PMEXT zeigt das Datum 2-stellig, aber korrekt an.

- ARK ZSDOS-Version 1.1

- zeigt kein Datum an, verarbeitet das Datum aber korrekt.

- UNARCZ ZCPR Version 1.3

- zeigt das Datum korrekt 2-stellig an.

- ML.COM V2.5

- zeigt bei der Auflistung von Archiven (LBR, ARC, PMA) das Datum korrekt 4-stellig an.

- SC2:

- Die auf dem KC laufende ZSDOS-Version läuft sauber, für die CP/M-Plus Version gibt es von Tilmann Reh einen neuen Patch auf der Diskette V073.

So, das war mein Testergebnis in Sachen Y2K. Vielleicht gibt es noch weitere Info's dazu in dieser Ausgabe der KC-News. Falls es keine weiteren (neueren) Updates zu den Programmen gibt, bei denen die Quelltexte vorliegen, werde ich mich wohl in nächster Zeit an die Behebung der Fehler machen.

Noch einmal: Jahr 2000

von Frank Dachselt

In Marios Zusammenstellung im vorhergehenden Beitrag ist auch das Programm ZCAL.COM als eines derjenigen enthalten, die nicht ganz korrekt mit dem Datum ab dem Jahr 2000 umgehen. Hier betrifft es konkret die Interpretation des aktuellen Datums, das vom Betriebssystems nur zweistellig bereitgestellt wird. Da das Programm ZCAL bei mir am Ende der Start-SUB-Datei aufgerufen wird, um den aktuellen Monat anzuzeigen, fühle ich mich seit dem 1. Januar 2000 beim Bootes des KC immer um 100 Jahre zurückversetzt, denn es werden die Kalenderblätter des Jahres 1900 angezeigt.

Zwar ist dieses Verhalten nur mehr oder weniger ein kosmetischer Defekt, aber nicht minder ärgerlich, insbesondere, wenn man Fremden den KC präsentiert... Leider stehen uns für dieses Programm (noch) keine Quelltexte zur Verfügung. Um die fehlerhafte Funktion dennoch zu beseitigen, habe ich den aufwendigen Weg über die Disassemblierung der COM-Datei gewählt.

In der nun vorliegenden Version 1.2 (die Versionsnummer habe ich willkürlich gewählt) sind die entsprechende Abschnitte im Programmcode so gepatcht, daß das Programm den ZSDOS-Konventionen entspricht. Die Jahreszahlen 00...77 werden zum Jahr 2000 addiert und die Jahreszahlen 78...99 zum Jahr 1900. Das betrifft sowohl die Anzeige des aktuellen Monats (Programmaufruf ohne Parameter) als auch den Aufruf mit einer zweistelligen Jahreszahl in der Kommandozeile.

Die Schaltjahresregelung - offenbar ein weiterer kritischer Punkt bei datumsabhängigen Funktionen - mit all ihren Ausnahmen (durch 100 und 400 teilbare Jahreszahlen) ist in dem Programm natürlich korrekt implementiert. Sonst wäre der Kalender mit Sicherheit schon früher durcheinandergekommen.

Neues zur Festplatte am KC - Festplattenbausatz wieder verfügbar

von Guido Speer

Nachdem Frank schon in den letzten KC-News die "Wiederauflage" der GIDE-Interfaces angekündigt hat (mein Kurz-Beitrag dazu war leider erst nach Redaktionsschluß fertig) folgen hier nun die Details. Tilmann Reh (der Entwickler dieses GIDE-Interfaces) sorgte noch einmal für die Platinen und programmierten GALs; ich beschaffe den Rest. Im Prinzip wird es zwei Möglichkeiten geben:

- Ihr bestellt einen Komplettbausatz mit allen Teilen ohne Kabel.

- Ihr bestellt ein aufgebautes und geprüftes GIDE-Interface ohne Kabel.

"Im Prinzip" deshalb, weil ich vor Februar/März oder gar April 2000 keine GIDE-Interfaces aufbauen kann, da meine Werkstatt zurzeit in über 50 Kisten verpackt ist (Dachbodenausbau). Zu den entstehenden Kosten kann ich derzeit noch nichts mit Gewißheit sagen. Sie werden aber bei ca. 60...80 DM je Bausatz und 80...100 DM je Fertigteil liegen.

Wer das Ganze dann noch als Edelbastelei ausführen will, dem sei eine interne 2,5"-Festplatte (Notebook-Platte) wärmstens empfohlen. Das hat den Vorteil, dass die Stromversorgung der Platte vom D004 übernommen wird (diese Platten benötigen nur 5 Volt mit typisch 500 mA) und der sonst unvermeidliche Kabelsalat entfällt. Wer das so machen möchte, kann dafür auch ein fertig konfektioniertes Daten-/Power-Kabel bekommen (ca. 20 DM).

Dringend empfohlen sei auch ein Blick in die dazu erschienenen Beiträge:

- "Fehlerfreies Reset für GIDE-Interface...." in KC-News 3/96

- "Die GIDE-Festplatte am KC..." in KC-News 2/96

Einbauanleitung zur D004-internen Notebook-Festplatte

Warum die Mühe?

- Es sieht besser aus. Ist auch ein Argument!

- Beide Modulschächte am D004 bleiben erhalten.

- Es muß kein extra Netzteil aufgebaut werden. (Kosten)

- Es muß kein extra Festplattengehäuse gekauft/gebaut werden. (Kosten und Platzbedarf)

- Die Geräuschentwicklung ist deutlich gedämpft. (s. unten)

Überzeugt? Na dann los!

Am D004 den U880 auslöten. Alternative: Mit einem Cuttermesser unmittelbar am IC die Pins abschneiden und diese einzeln auslöten. Nachdem die Lötaugen gesäubert sind, eine 40-polige Fassung einlöten und den U880 (oder einen neuen) aufstecken. Dabei auf die richtige Polung achten, die Kerbe bzw. markierte Ecke gehört nach vorn. Jetzt erst einmal das Ganze prüfen. Also Rechner und D004 einschalten und von Diskette Booten (Jump FC). Wenn alles ok ist, wird der EPROM (über dem U880) auch ausgelötet und eine entsprechende Fassung eingebaut. EPROM wieder gesteckt (Kerbe nach vorn) und nochmals ein Funktionstest durchgeführt. Ist alles ok, die Bustreiberplatine (wieder) abschrauben und das linke Massekabel am besten erst mal ablöten damit man diese richtig nach oben klappen kann (ich habe da gleich eine kräftige Steckverbindung angebracht).

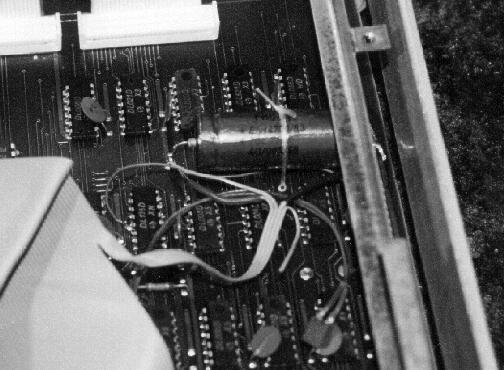

Jetzt kann das vorbereitete GIDE-Interface (Portadresse 0 einstellen) ohne Datenkabel probehalber aufgesteckt werden. Bei sorgfältigem Aufbau (mit abgewinkeltem IDE-Stecker) darf es nicht in den Modulschacht 4 reichen, was am besten mit einem Modul geprüft wird. Jetzt zur Sicherheit nochmals die Funktion überprüfen (Jump FC). Ist wieder alles ok, geht's weiter. Wer von mir ein Kabel bekommen hat, lötet die beiden Adern zur Spannungsversorgung (rot = + und schwarz = -) an den rechts oben befindlichen 4700uF-Elko direkt an dessen Anschlüsse an. (siehe Foto) Das war's, mehr ist erst einmal nicht zu löten. Zum Kabelselbstbau siehe unten.

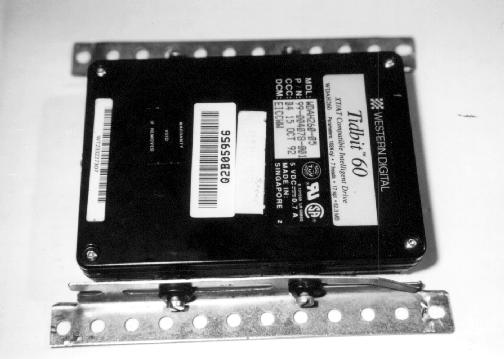

Jetzt wird die Festplatte vorbereitet. Dazu besorgt man sich am besten Teile eines Stabilbaukastens (wie bei mir) oder einen Alu-Winkel ca. 15 x 15 mm aus dem Baumarkt. Daraus werden zwei Teile mit je 120 mm Länge zurechtgeschnitten. An deren Enden werden die senkrechten Schenkel jeweils ca. 15 mm gekürzt (siehe Foto). Die ungekürzten waagerechten Schenkel erhalten an den Enden mittig in ca. 3 mm Abstand 3mm-Bohrungen zur späteren Befestigung auf den Modulführungsschienen. Nun wird die Festplatte mit der Elektronik nach unten auf den Tisch gelegt und die Position der seitlichen Befestigungslöcher in geeigneter Weise am Festplattengehäuse markiert (Filzstift o.ä.). Die Befestigungswinkel werden mit den längeren Schenkeln ebenfalls flach auf den Tisch links und rechts an die Festplatte gelegt. Nachdem die Festplatte etwa mittig zwischen den Enden der Winkel ausgerichtet ist, wird die Position der Befestigungslöcher übertragen. Diese Befestigungslöcher habe ich deutlich größer und darin Gummitüllen (Kabeldurchführungen) eingepresst. Dadurch wird das doch nervige Plattengeräusch deutlich reduziert. Die Befestigungsschrauben habe ich in solcher Länge gewählt, dass sie zwar (relativ) fest eingeschraubt sind, die Platte aber nur lose zwischen den Winkeln hängt.

Jetzt wird die Festplatte (komplett mit den Winkeln und "Gummidämpfern" montiert) soweit hinten auf die linken Modulträger (Modulschacht F0) gelegt, dass ein Modul noch problemlos Platz hat (siehe Foto). Eventuell müssen je nach Baujahr des D004 einige Kondensatoren durch kleinere ersetzt oder "tiefer gelegt" werden. Die 3mm-Löcher werden auf die Modulträger übertragen und (ca. 2 mm) gebohrt. Zur späteren Befestigung unbedingt Blechtreibschrauben verwenden, da eine Schrauben/Mutter-Kombination nur mit Mühe zu montieren ist. Eventuell sind bei einer dickeren Festplatte noch ein paar Millimeter Unterlagen zwischen Befestigungswinkel und Modulträger zu legen. Die Festplatte muß in dieser Bauphase mit der Elektronik nach oben zeigen! Da der D004 jetzt mit den Füßen nach oben liegt, ist die Platte im Betrieb in der richtigen Lage mit der Elektronik nach unten. Das gilt im Übrigen für alle Festplatten: Entweder hochkant auf einer Seite oder Elektronik nach unten. Anderenfalls unterliegen die Spezialkugellager einem erhöhtem Verschleiß!

Wenn nun das Kabel an Festplatte und GIDE-Interface angestöpselt ist, wobei auf Anschluß 1 zu achten ist (am GIDE-Interface vorn, also Nähe EPSON-IC, an der Platte innen), die Busplatine auch wieder ihren Platz hat, kann der erste Test durchgeführt werden. Dazu nutzt man am besten das auf der mitgelieferten Diskette befindliche GIDETEST.COM. Näheres hierzu siehe in den angegebenen KC-News. Jetzt bleibt nur noch die HD-LED an geeigneter Stelle anzubringen. Ich habe dazu links über dem Modulschacht F4, in gleichem Abstand und gleicher Reihe wie die vorhandenen LEDs ein entsprechendes Loch gebohrt (5 mm) und die LED mit etwas Heißkleber auf der Hauptplatine fixiert. Das GIDE-Interface selbst wird nur durch die 40-polige Fassung gehalten was aber völlig ausreicht.

Nun zum Kabel: Das bereitet mehrere Probleme. Erstens sind sowohl Kabel als auch Stecker für diese 2,5"-Platten nicht bei jedem Elektronikhändler zu bekommen. (Tipp: WWW.Segor.de, "Conrad" und die anderen "Großen" könnt Ihr dabei "vergessen"!) Wenn ja, bekommt man das Kabel nur als Mindestlänge 1m und das (sowie auch der Stecker) ist nicht billig (als ich damals gekauft habe, beides jeweils ca. 8...10 DM).

Zweitens ist das Kabel nicht im "Standardraster". Im Handel sind zwar vereinzelt 2,5"-3,5"-Festplattenadapter für ca. 20...30 DM erhältlich, doch diese sind für den gewählten Einbauort einfach zu groß.

Wenn nun Kabel und Stecker (beides 44-polig) und ein 40-poliger Standardstecker vorhanden sind, geht es los: Der kleine 44-er Stecker wird so gehalten, dass die Markierung für Anschluß 1 (wenn vorhanden) nach links und die Klemmanschlüsse zum Körper zeigen. Das Kabel (ca. 28 cm lang) wird nun mit Anschluß 1 (rote/blaue Ader) auch nach links von unten soweit in den Stecker eingeführt, dass es oben ein paar Millimeter herausragt. Nun wird der Stecker vorsichtig mit den Fingern zusammengedrückt und mit einer starken Lupe (oder Adleraugen) kontrolliert, ob alle Adern korrekt sitzen. Ist alles ok, kann der Stecker endgültig zusammengepreßt werden. Ich verwende dazu einen ordentlichen Schraubstock und viel Gefühl. Das überstehende Kabel wird mit einem wirklich scharfen Cuttermesser am Stecker abgeschert.

Jetzt folgt der zweite Anschluß. Zuerst werden die Adern 41 - 44 abgetrennt. Das heißt, ein paar Millimeter mit der Schere einschneiden und dann ca. 10 cm aufreißen. Die Adern 41 und 42 werden wiederum abgetrennt, zusammengelötet, rot markiert und bilden den Pluspol der Spannungsversorgung. Die Ader 43 bildet den Minuspol (aber auch die vielen Masseadern im Datenkabel) und Ader 44 bleibt unbeschaltet. Nun können wir den zweiten Stecker montieren. Dazu wird der Stecker (Markierung Anschluß 1 nach links) vorsichtig in einen Schraubstock gespannt und die rückseitige Kabelabdeckung vorsichtig entfernt, was je nach Modell mehr oder weniger fummlig ist. Das Kabel paßt natürlich nicht in das Steckerraster. Es muß also vorbereitet werden. Dazu wird es flach auf eine Unterlage (Pertinax o.ä.) gelegt und mit einem Cuttermesser die Verbindung zwischen den Adern vorsichtig auf 3 cm aufgetrennt.

Jetzt wird's knifflig! Der Stecker im Schraubstock grinst uns mit seinen Messerkontakten an. Da sollen nun die einzelnen Adern hinein. Also, wir halten das Kabel mit Ader 1 nach links und die aufgebröselten Enden vom Körper weg und fummeln Ader 1 (farbig markiert) mit gut 10 mm Überstand in die Messerkerbe von Anschluß 1. Dazu eignet sich am besten eine feine Flachzange oder Flachpinzette, die wir nur soweit öffnen, dass sie gerade vor und hinter dem Messer über dieses greift, und drücken damit die Ader in das Messer. Jetzt bloß nicht loslassen! Die eine Ader hält das Ganze natürlich noch nicht. Es kommt als nächstes die letzte Ader und Messerkerbe 40 an die Reihe. Danach Ader 2, Ader 38, Ader 3, Ader 37 usw. Diese Reihenfolge deshalb, weil die äußeren Adern etwas länger sein müssen als die zur Mitte hin (siehe Foto).

Sind alle Adern verarbeitet wird die rückseitige Kabelabdeckung wieder montiert, das Ganze zusammengepresst und das komplette Kabel durchgeklingelt (Durchgangstester) Es müssen selbstverständlich alle Adern 1-zu-1 verbunden sein und natürlich keinen Kontakt zu ihren Nachbarn haben. Wenn doch Kontakt zu Nachbarn besteht, ist der 44-er Stecker (der 40-er ist sehr unwahrscheinlich) noch einmal zu entfernen und dahinter (bei solchen "Hosenträgerkabel" niemals die gleiche Stelle zweimal verwenden) das Ganze mit besserer Präzision noch einmal zu versuchen. Ist eine Verbindung nicht geschlossen, ist meist eine schlechte "Kabel-Messer-Verbindung" am 40-poligen Stecker die Ursache, da die Adern relativ dünn sind. Angeschlossen wird das komplette Kabel mit Ader 1 an Anschluß 1 des GIDE-Interfaces (vorn beim EPSON-IC) und auch an Anschluß 1 der Platte. Der ist immer "innen". Das heißt, wenn die Platte auf dem Rücken mit den Anschlüssen zu Dir liegt, kommt von links erst eine Gruppe mit einigen Pins (u.a. Master/Slave-Jumper), dann eine Lücke und dann Anschluß 1. Der Stecker an der Festplatte ist unter gar keinen Umständen verkehrt zu stecken. Das zerstört beim Einschalten sofort die Platte, da ja die Spannungsversorgung auch über diesen Stecker läuft!!!

Was brauchen wir?

- 2 Stück Festplattenbefestigungswinkel 15 x 15 mm, 120 mm lang

- 1 Stück 2,5"-Festplatte, möglichst flache Ausführung (max. 19 mm), ca. 60 MB

- evtl. 4 Stück Gummi-Kabeldurchführungen (innen 3 mm)

- 4 Stück Zylinderschrauben M3 ca. 8...12 mm lang

- 4 Stück Blechtreibschrauben 2,5 mm, ca. 15 mm lang

- 1 Stück 5mm-LED zur "HD-Anzeige"

- 1 Stück Daten-/Powerkabel komplett oder

für das Kabel:

- 1 Stück Stecker 44-pol., 2mm-Raster (Schneid-Klemm-Montage), für Notebook-Festplatten

- ca. 28...30 cm 44-poliges Kabel 1mm-Raster für obigen Stecker

- 1 Stück Pfostenfeldstecker 40-pol., 2,54mm-Raster (Schneid-Klemm-Montage)

So, ich hoffe ich habe hier nicht zu lange rumgelabert und alles war einigermaßen verständlich. Die Fotos sollten auch einen guten Überblick bieten. Wenn nicht: E-mail oder (notfalls) Anruf.

Übrigens. Die Zusatz-Resetschaltung und die (Lithium-)Batterie habe ich auf dem Lochrasterfeld links auf der Busplatine handverdrahtet und über Stecker/Buchse zum GIDE-Interface geführt. Die Softwareseite ist ja hinreichend beschrieben, siehe dazu die angegebenen KC-News-Artikel.

Viel Erfolg beim Basteln!

Bild 1: Das schmale Kabel im 40-poligen Stecker. Sehr gut zu sehen: Die aufgebröselten Enden.

Bild 2: Befestigungswinkel mit den Gummitüllen.

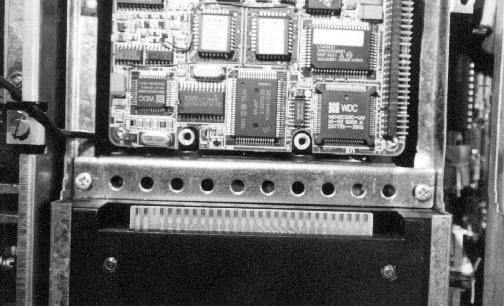

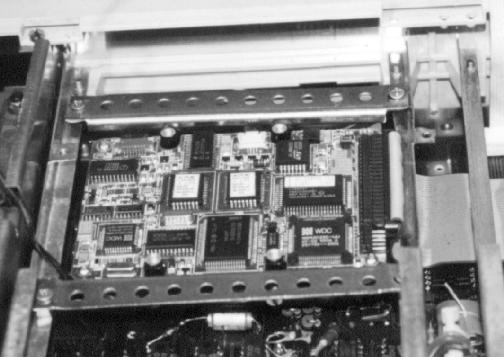

Bild 3: Unten das betriebsbereite GIDE-Interface. Deutlich zu sehen, dass ein Modul problemlos Platz hat. Oben rechts auf dem Rasterfeld die Reset-Schaltung mit Lithiumbatterie (in Plastiktüte).

Bild 4: Montageposition der Festplatte und voll eingeschobenes Modul.

Bild 5: Fertig eingebaute und angeschlossene Festplatte. Deutlich zu sehen: Ein 2,5"-3,5"-Adapter hat keinen Platz. Auch schön zu sehen: Das Kabel sollte wirklich besser von unten in den Stecker montiert werden.

Bild 6: Komplett zum Einbau vorbereitete Festplatte.

Bild 7: Der Power-Anschluß am 4700uF-Elko für die Festplatte. Sehr schön auch zu sehen: die Adern 41 - 44 vom Kabel.

Modelleisenbahnsteuerung mit dem KC85/4

von Hendrik Wagenknecht

Auf dem Treffen im April 1998 war sie zu sehen, eine Modelleisenbahnsteuerung mit dem KC85/4. Mir war es dabei wichtig, eine normale herkömmliche Anlage mit Gleisbildstellwerk oder mit Tastenpult nur durch Umstecken der Stecker an einen KC anzuschließen. Somit ist eine mehrfache Ansteuerung gewährleistet. Bei einer Ausstellung kann bei einem Rechnerabsturz sofort mit dem Tastenpult die Anlage weitergefahren werden. Bei der Realisierung wurde auch die Anfahrt und das Bremsverhalten eines Zuges in Abhängigkeit von der Streckenbeschaffenheit und des Triebfahrzeuges gesteuert.

Die Steuerung ist mit Tastatur oder Maus möglich. Ich habe bei der Programmentwicklung großen Wert auf eine grafische Oberfläche gelegt. Als Gleispläne dienen Bilder, die mit Programmen wie EDIPIC oder UNIPIC gezeichnet werden können. Auf einen Bildeditor habe ich beim Programm verzichtet. Ich wollte das Fahrrad nicht zweimal erfinden.

Aufbau

Der Aufbau der Hardware ist relativ einfach. Ich war bestrebt, die D/A-Wandlerkarten mit dem bei mir vorrätigen C565 aufzubauen. Des weiteren werden noch Relaiskarten benötigt, um Abschaltstrecken, Weichen, Signale, Straßenbeleuchtung und Entkupplungsgleise vom Rechner aus zu betätigen. Alle Karten sind für 19"-Rahmen entwickelt und können sowohl in alten DDR-Rahmen (160 x 95 mm), als auch in den heute handelsüblichen Rahmen eingebaut werden. Zur Datenübertragung vom Computer zu den Karten wird das M001 (Digital-In/Out-Modul) verwendet, wobei vom Port A die Daten und vom Port B die Adressen ausgegeben werden.

Die bisherige Steuerung besteht aus:

- MB 001 ... zwei 8-Bit D/A-Wandler mit Verstärker

- MB 002 ... Relaiskarte mit 2 mal 8 Relais

- MB 003 ... Adreßdecoder und Datenbusverstärker

- MB 004 ... 48 Transistorausgänge für Weichen

- MB 005 ... 48 Transistorausgänge für Signale ect.

Die beiden letzten Karten haben sich wegen der fehlenden Entkopplung Eisenbahn - KC als zu störanfällig erwiesen. Gegenwärtig suche ich hier noch nach preiswerten Alternativen. Eine Rückmeldung von der Modellbahn zum KC ist in Entwicklung. Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.

Leiterplatten

Alle Leiterplatten können bei mir bestellt werden. Ich liefere die Platinen ohne Durchkontaktierung und ohne Bohrungen. Der Preis pro Leiterplatte: 10,00 DM zuzüglich Porto. MB 004 und MB 005 können nicht mehr hergestellt werden, da die Kassette mit diesen Bildern nicht mehr lesbar ist.

Programm

Dieses ist leider noch in Arbeit. Ich habe beim letzten Spielen wieder ein paar Sachen entdeckt, die mir nicht gefallen. So werde ich die Interruptroutinen zum x-ten Mal neu schreiben. Diese Routinen steuern die einzelnen Züge in ihrer Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und das Anfahr- und Bremsverhalten. Es ist auch absehbar, daß mit dem KC maximal vier Züge unabhängig voneinander gesteuert werden können. Der KC ist dann am Ende seiner Rechenleistung. Bei Maussteuerung bewegt sich der Mauspfeil nur noch ruckartig über den Bildschirm.

MB 001

Im Bild 1 ist der Schaltplan des MB 001 dargestellt. Herzstück der Schaltung ist der C565. Der DL374 (74LS374) dient als Datenpuffer. Sicher gibt es heute auch D/A-Wandler mit integriertem Puffer, aber die hatte ich nicht auf Lager. Wer einen anderen Typ verwenden möchte, dem kann ich die Leiterplatte entsprechend ändern. Ich benötige dazu lediglich ein Datenblatt. Es sollten aber nur Wandler mit R2-Netzwerk verwendet werden.

Doch zurück zur Schaltung: R12 dient nach Herstellerangaben dem Nullpunktabgleich. Er kann durch einen 120-Ohm-Widerstand ersetzt werden, da sich der Nullpunkt besser mit R6 einstellen läßt. Der MBE kann mit R5 eingestellt werden. Der erste OV dient der Spannungserzeugung, der zweite hat eine reine Verstärkerfunktion. R13 dient der Sicherheit der LED des Optokopplers PC817.

Der A2030 (TDA2030) erhält über den Spannungsteiler R7 und PC817 am positiven Eingang die Steuerspannung. Die Rückkopplung erfolgt über R10 an den negativen Eingang. Um ein Aufschwingen des OV zu vermeiden, wird der Ausgang über C6, C7 und R11 entkoppelt. Sie dienen auch der Beseitigung von Oberwellen, die von außen in die Schaltung eingestreut werden (z.B. Motoren der Lokomotiven). Eingangsseitig übernimmt diese Aufgabe C5 in Verbindung mit R9. Die ausgangsseitig wirkenden induktiven Rückströme der Motoren werden über D3, D4 abgefangen. Die antiparallelen Dioden D1, D2 dienen der Nullspannungserweiterung und können bei Bedarf weggelassen werden. R4 ist ein reiner Überlastschutz gegen ausgangsseitigen Kurzschluß. Er wird aus Heizdraht hergestellt. Seine Leistung sollte 50 Watt nicht unterschreiten. Ich verwende Heizdraht aus einem alten Fön für die Puppenstube (150 W).

Das Layout der Leiterplatte ist in den Bildern 2 und 3 dargestellt. Es wurde mit EDIPIC erstellt.

Die Leiterplatte wird zuerst gebohrt und alle Leiterzüge auf Haarrisse untersucht. Jetzt kann man die Durchkontaktierungen einlöten und die LP mit den passiven Elementen bestücken. Der Optokoppler wird zum Schluß eingesetzt. Er sollte für die spätere Fehlersuche auf einen Sockel gesteckt werden. Anschließend wird der B084 eingelötet. Es folgen die DL374 und der C565. Diese "Treiberseite" bis zum Optokoppler sollte jetzt abgeglichen werden. Dazu wird ein Voltmeter und ein Amperemeter benötigt. Beide werden in Reihe zwischen Digitalmasse und Anode des PC817 geschaltet. Der PC817 darf noch nicht gesteckt sein! Jetzt wird das M001-Modul eingeschalten, das Programm FTRTEST.KCC unter CAOS geladen und mit FTRTEST Adresse 1 aufgerufen. Die Adresse legt man fest, in dem die Signale clt1 und clt2 an die Ausgänge des MB 003 angeschlossen werden (z.B. 80H und 81H). Zum Testen kann man aber auch Bit 1 und Bit 2 von Port B des M001 verwenden. Die Adressen lauten dann 02H und 04H.

Mit der Minus-Taste wird der Wert 00H eingestellt. Die Werte von Strom und Spannung müssen sich ändern. Nun kann man mit R6 den Wert 0,95 V einstellen. Der Strom sollte nie über 20 mA gehen. Anschließend stellt man mit der Plus-Taste den Wert FFH ein und gleicht den Endwert des DAU mit R5 auf 1,07 V ab. Auch hier darf der Strom nicht über 20 mA gehen.

Nach diesem groben Abgleich wird der A2030 mit dem Kühlkörper eingebaut. Die Verstärkerseite wird nun als getrennte Baugruppe getestet. Statt dem PC817 wird ein Widerstand von 1 kOhm transistorseitig eingebaut. Das Voltmeter wird zwischen Ausgang und Modellbahnmasse eingebaut. Mit Einschalten der Versorgungsspannung von +- 15 V kann durch Drehen des Potis R8 der Bereich von +13 V bis -13 V durchfahren werden. Der Kühlkörper sollte dabei nur "handwarm" werden. Wird der Kühlkörper heiß, so ist entweder einer der Kondensatoren C6, C7 defekt oder R11 unterdimensioniert. Er sollte dann gegen z.B. 12 Ohm ausgetauscht werden.

Zum Schluß wird der Optokoppler eingesetzt und die Schaltung noch einmal abgeglichen. Diesmal wird das Voltmeter an den Ausgang der Verstärkerstufe angeschlossen. Begonnen wird mit dem Wert 80H. Der Ausgang wird mit R8 auf 0 V abgeglichen. Bei 00H wird mit R6 die Ausgangsspannung auf +12 V eingestellt. Beim Hochfahren des Eingangsbytes muß die Ausgangsspannung nach wenigen Schritten abfallen. Der Endwert FFH wird mit R5 auf -12 V eingestellt. Im Normalfall kann R8 zusammen mit R7 durch einen Festwiderstand von 27 kOhm ersetzt werden. Wichtig bei der Einstellung sind die Anfangs- und Endwerte der Karte. Die Nullspannung kann softwareseitig mit berücksichtigt werden. Dieser Abgleich sollte mehrfach durchgeführt werden.

Die Spannungen +- 15 V für den DAU und +- 15 V für den A2030 sollten aus getrennten Netzteilen bezogen werden.

Vorteile des MB 001:

- 8-Bit-Eingang

- kostengünstiger Spannungsregler

- galvanische Trennung zwischen Rechner und Fahrspannung

- kurzschlußfest

Nachteile des MB 001:

- Nichtlinearität des eingesetzten Optokopplers

- Spannungsabfall von ca. 1 V bei einem Strom von 1 A über R1

Die Nichtlinearität des Optokopplers ist im Bild ?? abgebildet. Für die Steuerung einer Modellbahnlok ist diese jedoch unkritisch.

Das war der erste Teil; die anderen Beschreibungen und das Programm (Entwurf) gibt es beim nächsten Mal.

Bild 1: Schaltplan des MB 001

Bild 2: Leiterplatte des MB 001 (Bestückungsseite)

Bild 3: Leiterplatte des MB 001 (Leiterseite)

Informationen zum Scanner-Modul M051

Aus Enricos E-Mails möchte ich die folgenden Informationen zum Thema Scannermodul weitergeben:

Die Leiterplatten für das Modul sind zur Zeit (und das schon eine ganze Weile) in Arbeit. Leider gibt es noch keine Rückinformation von der herstellenden Firma, wann wir die fertigen Leiterplatten erhalten.

Für die Gestaltung und Herstellung einer passenden Frontplatte für das M051 hat sich Enrico die folgende Technologie ausgedacht: Auf eine 1 mm dicke Pertinax-Platte wird, nach dem sie gebohrt worden ist, eine schwarzbedruckte, selbstklebende Alufolie aufgeklebt. Anschließend werden die Löcher ausgespart. Darauf klebt man die ebenfalls selbstklebende strukturierte Schutzfolie, die dann auch noch ausgespart werden muß. Im Lieferumfang sind nur die bedruckte Frontfolie und die Schutzfolie enthalten. Pertinax-Platten hat Enrico leider keine mehr; die müßte sich also jeder Interessent selbst anfertigen.

Im Bild ?? sind der Folienaufdruck und das Bohrschema dargestellt. Dabei sind die dargestellten Lochdurchmesser kleiner als die tatsächlich benötigten. Die tatsächlichen Bohrdurchmesser sind folgende: für die LED 4,5 mm, für Scanner- und I2C-Buchse ca. 16 mm. Bei letzteren reicht auch ein kleinerer, wenn man nur das Schirmungsblech des Steckers berücksichtigt (ca. 10 mm). Der Gesamtdurchmesser kann aber unterschiedlich sein. Bei einzelnen Steckern mit selbstanzulötem Kabel ist der wesentlich größer als bei fertig konfektionierten Kabeln. Für die RS232-Buchse ist der Lochdurchmesser 3 mm.

Weiterhin bietet Enrico noch spezielles Kabel (als Meterware) für den I2C-Bus an. Es handelt sich um extradünnes Kabel mit 8 Adern, das gerade noch so in den Stecker paßt. Der Meter kostet 3,15 DM.