Wenn es im Rechner knallt und raucht...

von Frank Dachselt

..., dann dürfte wohl jedem Computerbesitzer der Schreck in alle Glieder fahren! So erging es auch mir vor kurzem: Anlässlich einer kleinen KC-Vorführung habe ich einige meiner Zweit- und Reservegeräte hervorgeholt (der Auf- und Abbau meiner "richtigen" Anlage war mir an dieser Stelle zu aufwendig) und wollte sie in Betrieb nehmen. Darunter war auch ein Bustreiber D002, den ich schon vor längerer Zeit (es müßte sich um einige Jahre handeln) bekommen hatte, der aber bisher bei mir noch nie in Betrieb war. Nun ja, nach einem Druck auf den Netzschalter war diesem Gerät keine sichtbare Reaktion zu entlocken, sprich: die Power-LED blieb dunkel. Nach dem Öffnen des Gehäuses war der Fehler schnell gefunden: die sekundärseite Schmelzsicherung im Netzteil war durchgebrannt.

Hätte mir das schon zu Denken geben sollen? Über den Zeitpunkt, wann diese Sicherung durchgebrannt ist, läßt sich natürlich nur spekulieren. Unbeküm mert habe ich jedenfalls nach dem Reinigen der Sicherungshalter (die zeigten nämlich schon deutliche Korrosionsspuren) eine neue Sicherung eingesetzt und langte erneut in Richtung Netzschalter...

Wer schon jetzt den "großen Knall" erwartet, den muß ich noch um etwas Geduld bitten! Der Bustreiber zeigte nun vielmehr sein normales Betriebsverhalten, auch mit gesteckten Modulen war die Funktion fehlerfrei. Bestückt mit RAM-Modulen bereitete ich das System jetzt für die kommende Vorführung vor, die - was eignet sich wohl besser zu einem solchen Zweck - aus einer UNIPIC-Show bestehen sollte.

Nach dem Start der Show lehnte ich mich zurück und beobachtete entspannt den ersten Testdurchlauf. Danach ließ ich der Endlosschleife ihren freien Lauf, bis diese nach etwa 30 Minuten recht unsanft und begleitet von einem einigermaßen lauten Knall gestoppt wurde. Aufgeschreckt blickte ich in Richtung KC und sah alsbald dicken braunen Qualm aus den Lüftungsschlitzen über dem Bustreibernetzteil hervorquellen und aufsteigen. Nach einem kurzen Moment der Besinnung griff ich zum Hauptschalter und entzog allen Geräten die Netzspannung, um schlimmeres zu verhindern.

Mit gemischten Gefühlen nahm ich wieder den Schraubendreher zur Hand und öffnete das Bustreibergehäuse. Die Ursache für den Ausfall des Bustreibers war schnell erkannt: Einer der großen Elektrolytkondensatoren im Netzteil war geplatzt. Glücklicherweise hat die Schmelzsicherung den dabei entstehenden Kurzschluß "aufopferungsvoll" abgefangen und damit weitere elektrische Schäden verhindert. In meinen Bauteilvorräten wurde ich auf der Suche nach einem passenden Ersatz-Elko schnell fündig. Nach dem Auswechseln des Kondensators und der Sicherung war der Bustreiber wieder betriebsbereit, rechtzeitig zum Beginn der Vorführung, die dann ohne weitere Störungen vonstatten ging. Also nochmal Glück gehabt!

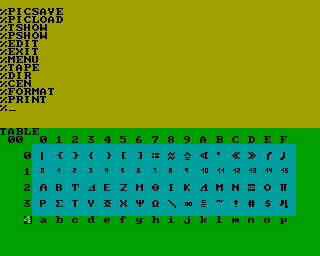

Zur Dokumentation habe ich den Übeltäter nach dem Auslöten fotografisch festgehalten (siehe Bild 1). Mit diesem Ausmaß bin ich wohl noch einmal glimpflich davongekommen, denn "explodierende" Elkos können durchaus größere "Verwüstungen" und ernsthafte Schäden an der umgebenden Hardware anrichten.

Bild 1: Eigentlich noch mal Glück gehabt: Geplatzter Elko aus dem KC-Netzteil.

Die Ursachen und Hintergründe dieses Erscheinung dürften jedem Hardware-Bastler bekannt sein, nur leider beachtet man sie im entscheidenden Moment mitunter nicht. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch ein paar Worte dazu sagen.

Ein gewöhnlicher Aluminium-Elektrolytkondensator besteht aus einer Anodenfolie (positive Elektrode), die mit einer dünnen Schicht aus Aluminiumoxid überzogen ist, einem mit einer leitfähigen Flüssigkeit (Elektrolyt) getränkten Abstandshalter (z.B. aus Papier) und einer Kathodenfolie (negative Elektrode). Die Oxidschicht wirkt als isolierendes Dielektrikum, das auch bei einer geringen Dicke eine hohe Spannungsfestigkeit hat. Als negative Kondensatorplatte fungiert das Elektrolyt, die Kathodenfolie dient lediglich zu dessen Kontaktierung.

Die isolierende Oxidschicht ist nicht auf Dauer beständig, bei unbenutzten (spannungslosen) Kondensatoren baut sie sich allmälich ab. Nur wenn eine - richtig gepolte! - Spannung an den Elektroden anliegt, sorgt eine elektrochemische Reaktion zwischen dem Elektrolyt und der Aluminiumfolie dafür, daß diese Oxidschicht mit einer bestimmten Dicke entsteht. Diesen Vorgang nennt man Formierung. Wird der Kondensator mit einer falsch gepolten Spannung betrieben, wird die Oxidschicht dagegen sehr schnell zerstört.

Eine zu dünne oder gar fehlende Oxidschicht hat einen mehr oder weniger großen Reststrom durch den Kondensator zur Folge. Die dadurch entstehende Verlustleistung kann den Elektrolyten so stark erwärmen, daß es zur Gasbildung und schließlich zur Explosion des Kondensators kommt.

Bei regelmäßigem Gebrauch eines elektronischen Gerätes ist sichergestellt, daß sich Elektrolytkondensatoren nach dem Einschalten der Betriebsspannung schnell genug formieren, ohne daß kritische Situationen entstehen. Bei lang gelagerten Elkos sollte man dagegen vor dem Einbau in Schaltungen für eine schonende Formierung sorgen, indem die Spannung am Kondensator langsam (innerhalb von etwa 30 Minuten) bis zur Nennspannung erhöht und dabei gleichzeitig für eine Strombegrenzung (z.B. mittels Vorwiderstand) gesorgt wird.

War dagegen ein elektronisches Gerät lange Zeit nicht in Betrieb, kann eine schonende Formierung nicht immer garantiert werden, insbesondere nicht bei Glättungskondensatoren an der Betriebsspannung. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, daß sich der Elko schneller bis zur kritischen Temperatur erwärmt als die Formierung abgeschlossen werden kann.

Was kann nun der Sammler historischer Rechentechnik tun, damit er von Überraschungen wie der oben beschriebenen möglichst verschont bleibt? Die Meinungen hierüber gehen weit auseinander, aber als Faustregel kann man sagen, daß sich derjenige auf der sicheren Seite befindet, der seine Geräte ein- bis zweimal pro Jahr für mindestens eine Stunde in Betrieb nimmt.

In diesem Sinne wünsche ich allen KC-Besitzern und Sammlern anderer Computertechnik ein langes und störungsfreies Dasein ihrer Geräte.